Carnet d'exploration botanique

Les genévriers, arbres cryptiques du massif de la Clape

de Jean-Yves Bougras, AC et Ma Clape

Les Murmures de la Falaise

Il est un lieu où la terre se dresse,

Une frontière d’air et de roche,

Un mur taillé par le temps et la pesanteur,

Oublié des marcheurs du plan,

Mais que célèbrent les vents et les cieux.

Au pied de la falaise, le monde semble lourd,

Chaque pas est un ancrage,

Chaque pierre, un obstacle à gravir.

Lever les yeux fait vaciller l’esprit:

Où mène ce chemin vertical ?

Quels secrets s’échappent de ses hauteurs ?

En bas, l’approche est lente, laborieuse.

On scrute les fissures, les reliefs,

Chaque saillie devient une promesse,

Une main tendue vers le ciel.

C’est un voyage ascendant,

Un défi lancé à la gravité.

En haut, l’air change de saveur.

Le regard embrasse l’horizon,

Et ce qui semblait infranchissable devient un souvenir.

La falaise dévoile alors une autre face,

Une descente, non moins vertigineuse.

C’est un dialogue avec l’abîme,

Un appel à comprendre ce qui fut caché.

Les falaises ne sont pas des barrières.

Elles sont des livres ouverts,

Écrits dans la langue des siècles:

Des géométries complexes,

Des récits géologiques,

Des jardins suspendus où la vie s’accroche.

Mais peu osent écouter leurs murmures.

On préfère les contourner,

Les effleurer du regard,

Plutôt que d’en explorer l’âme verticale.

Car leur lecture exige un double regard,

Celui qui monte et celui qui descend.

Et dans ce double mouvement,

On découvre que la falaise n’est pas un obstacle,

Mais une passerelle entre deux mondes.

Un passage, une leçon d’équilibre,

Un hommage au poids et à l’envol.

Ainsi les falaises nous murmurent:

«Gravissez, descendez, contemplez.

Car chaque pierre porte l’histoire du ciel et de la terre.»

L'Appel de la Verticalité de la Clape

Accoutumés à percevoir l’espace dans les deux dimensions du plan, nous explorons peu la verticalité, laissée localement aux amateurs d'escalade ou aux contemplateurs de reliefs. Pour cette raison, les falaises sont perçues comme une barrière infranchissable, que l'on cherche à contourner ou à traverser par des cols ou des brêches.

Cette difficulté d’exploration altère notre perception de leurs formes et de leurs surfaces, entraînant une méconnaissance, voire une incompréhension.

En réalité, ce rapport à la falaise repose sur un principe physique fondamental: la pesanteur. Elle impose une lecture inhabituelle du paysage, à travers deux mouvements opposés mais complémentaires: l’ascension, qui l’aborde du bas vers le haut, et la descente, qui l’appréhende du sommet. Chacun révèle une vision différente d’un même lieu.

Comment rendre la sensation de Verticalité dans la Clape

Explorer la Verticalité dans le massif de la Clape

La verticalité demeure une dimension méconnue, sous-estimée souvent ignorée. Elle trouble nos perceptions habituelles, bâties sur la logique horizontale qui structure nos sociétés, nos territoires et nos imaginaires. Le plan horizontal, par sa familiarité et son confort, nous dicte une lecture du monde où les significations s’organisent autour de lignes, de frontières et d’horizons. La verticalité défie ces certitudes.

Les perspectives horizontales

Transformer notre champ visuel pour embrasser cette dimension, c’est se heurter à une révolution cognitive. Cela exige de «dé-hiérarchiser» nos pensées, de briser les symboliques conventionnelles qui associent le haut à l’élévation et la grandeur, et le bas à la chute et l’infériorité.

Elle domine, surgit, menace, écrase.

Perturber nos perceptions horizontales ne consiste pas seulement à inverser l’orientation de notre regard, mais à reconsidérer ce que nous voyons et comment nous l’interprétons. La verticalité est une invitation à déconstruire nos imaginaires, souvent empreints de dualités rigides: haut et bas, supérieur et inférieur, dominant et dominé. Elle nous pousse à envisager les paysages non comme des surfaces plates, mais comme des volumes complexes, où chaque mouvement ascendant ou descendant porte en lui un apprentissage.

Les perspectives et visualisation ascendantes & descendantes

Entre ces pôles, il existe un espace suspendu. Cet espace est pourtant d’une richesse infinie: il n’est ni purement ascensionnel, ni simplement descendant. C’est un terrain d’équilibre où les significations se brouillent, et où de nouvelles compréhensions peuvent émergées.

Dans cet entre-deux vertical, la perspective change radicalement. La verticalité offre un regard qui transperce les strates, dévoilant ce que l’horizontalité masque. Une falaise, par exemple, n’est pas seulement une barrière. Vue de haut, elle révèle l’étendue et les plis du paysage, les lignes discrètes d’un territoire. Vue de bas, elle devient un mur de récits géologiques, chaque fissure portant la trace des siècles. Entre ces deux points de vue, un dialogue s’instaure: celui des forces naturelles qui ont sculpté ce relief et celui de notre propre confrontation à la gravité, à la matière et à l’inconnu.

En explorant la verticalité, nous découvrons aussi l’invisible. Ce qui échappe à notre perception horizontale devient soudain accessible: les failles, les habitats suspendus, les forces invisibles qui agissent sur les formes. Cette nouvelle perspective met en lumière des interconnexions que nous ignorions, des relations entre la matière, la vie, et le temps.

Ainsi, l’exploration de cette dimension nous invite à réviser nos cadres mentaux, à adopter une vision plus holistique du monde. Elle n’est pas seulement un défi physique ou intellectuel, mais aussi une démarche philosophique, celle d’interroger nos perceptions, de dépasser les dualismes simplistes, et de reconnaître que l’espace que nous habitons est bien plus riche et complexe que ce que nous imaginons.

Dans l’ascension, chaque prise raconte une histoire. La roche porte les cicatrices du temps, les empreintes d’anciennes mers, les marques du feu et des glaces.

La verticalité nous force à regarder autrement. Non plus vers l’étendue, mais dans la profondeur des choses.

Chaque fissure devient une invitation à comprendre, chaque relief un témoin silencieux d’une époque révolue. Ce n’est pas simplement le corps qui grimpe, c’est l’esprit qui s’élève.

La descente exige une sagesse différente. C’est un lâcher-prise, une acceptation des lois fondamentales. Là où l’ascension porte l’élan de la conquête, la descente enseigne l’humilité. On ne domine pas la gravité; on s’y soumet. Pourtant, dans cet acte, il y a une beauté particulière: celle de redécouvrir le monde d’en bas avec des yeux nouveaux, enrichis par la hauteur atteinte.

Lecture d'une falaise de la Clape

La Clape est un massif karstique. Ce milieu est constitué en surface par des formes de corrosion calcaires (lapiaz, perte, avens, grottes,...) et en profondeur par une circulation d'eaux souterraines qui tranche avec l'aridité du paysage.

C'est un milieu en perpétuelle évolution. Sur les parois, infractuosités, fissures, crevasses et failles offrent autant de refuges possibles. Vires, replats et plateaux intermédiaires deviennent des habitats pour une faune et une flore spécialisées, adaptées à ces conditions extrêmes: sols pauvres et peu profonds, faible rétention d’eau, drainage important. Chaque recoin crée un microclimat, modelé par l’orientation, le vent et la chaleur.

La terre rouge visible dans les infractuosités de la falaise est le résultat de l’altération du calcaire – roche sédimentaire soluble qui se dissout sous l’effet des pluies légèrement acides, chargées en CO₂ – et de l’accumulation d’argiles riches en oxydes de fer, cette couleur rouge caractéristique est à l'origine du nom "terra rossa". Cette terre, en plus de sa couleur distinctive, retient efficacement les minéraux essentiels aux plantes.

Toutefois, sa faible profondeur et son manque de matière organique limitent le développement des plantes.

Flora verticalis & la Clape: Les Falaises, un écosystème vertical à part entière

Un milieu abiotique en apparence: comment survivre dans ce milieu lorsque l'accés à l'eau et aux nutriments est limité

À première vue, les falaises semblent inhospitalières: roche nue, vents forts ou chargés d’humidité, soleil brûlant ou froid mordant, avec peu de sol et d’eau.

Pourtant, certaines formes de vie parviennent à s’y développer. Comment s’adaptent-elles à ces conditions extrêmes ?

Dans le massif de la Clape, Les falaises sont bien plus que de simples structures géologiques. Elles constituent des territoires verticaux complexes, offrant un habitat unique pour une multitude d’espèces végétales et animales. Leur verticalité, souvent perçue comme un obstacle par l’homme, devient une opportunité écologique, un refuge et un lieu de diversité.

En raison de leur inaccessibilité, ces espaces verticaux sont parmi les derniers où l’influence humaine reste quasi inexistante, Un milieu où l’homme n’exerce ni pression ni menace, ce qui leur vaut le statut d’espaces reliques, de refuges et de réservoirs de biodiversité.

Perçue comme un lieu peu favorable voire rude, elle recèle pourtant des espèces botaniques qui ont su s'adapter ou profiter de cette verticalité.

En fin de compte les seules menaces qui pèsent sur ces milieux (en dehors des zones d'escalade) sont d'ordre géologique (érosion entrainant des chutes de pierre ) ou climatiques (évolution des températures, modifications des régimes de précipitations)

Cet habitat abrite aussi bien des plantes largement répandues, comme le figuier, le chêne ou le genévrier de Phénicie, que des espèces rares ou endémiques, telles que la Centaurée de la Clape. Chacune a développé des stratégies particulières pour survivre dans ce milieu.

La vie trouve toujours un chemin

A la rencontre des genévriers

Histoire de la biogéographie et de la diversification du genre Juniperus

Séparation & diversification du genre Juniperus

| Crétacé | Paléogène | Néogène | Quaternaire | |||||

| Cre | Cre | Pal | Eo | Ol | Mi | Pli | Ple | Hol |

L’évolution du genre Juniperus est étroitement liée aux grands changements climatiques de l’ère Cénozoïque.

L’Éocène (~56-34 Ma) est marqué par un climat global chaud, atteignant un pic thermique à l’Éocène précoce (~50-48 Ma).

À partir de 45 Ma, un refroidissement progressif s’amorce, entraînant l’expansion des forêts tempérées et favorisant la diversification des conifères adaptés aux climats plus secs et froids.

La séparation du genre s’est produite il y a 56 Ma, au Paléocène, suivie d’une divergence entre les sections Juniperus et Sabina à l’Éocène (45 Ma), puis entre Juniperus et Caryocedrus au début de l’Oligocène (~34 Ma).

La diversification de la section Sabina s’est déroulée en deux grandes phases: une première à l’Oligocène (25 Ma), puis une seconde au Miocène (18 Ma).

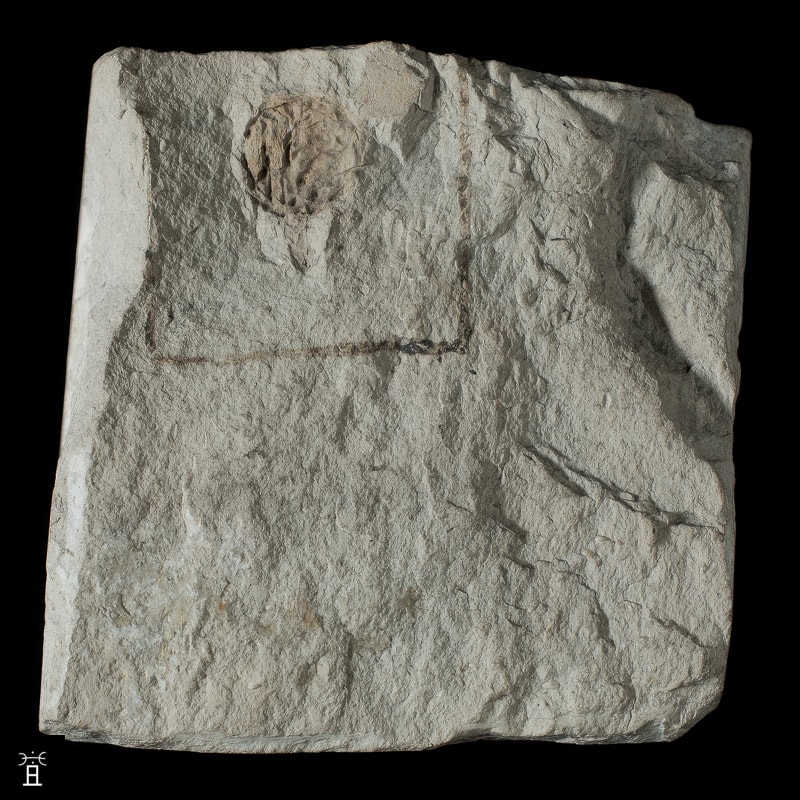

Les traces fossiles de genévriers en France

Bien que rares, les fossiles de genévriers se retrouvent sous forme de bois fossilisés, galbules fossiles et empreinte foliaires.

Gaston de Saporta, paléobotaniste du XIXe siècle avait étudié entre autre, les gisements d'Armissan et d'Aix-en-Provence. (cf carnet la flore fossile d'Armissan)

Dans le premier daté du Rupélien et caractérisé par un régime tempéré chaud, à mousson d’été, il avait identifié dans le genre Cupressaceae la présence de Séquoia, mais pas celle de Juniperus.

Dans le second gisement (reste d'une forêt tropicale située autour d'un lagon et comportant en altitude un étage montagnard à conifères) daté du Chattien, il identifie un fossile qu'il nomme Juniperus ambigua et qu'il rapproche (en tant qu'ancêtre) du Juniperus fœtidissima, Wild ou Juniperus excelsa M. Bieb. (Section Sabina), espèce dont l'aire de répartition actuelle correspond au Moyen Orient et à la Grèce. Ceci correspondrait au début de la diversification du clade IV de la section Sabina à l'Oligocène.

Les principales espèces de genévriers présentes sur le pourtour méditerranéen

Parmi les espèces de genévriers présentes sur le pourtour méditerranéen, 5 sont présentes naturellement en France dont deux dans le massif de la Clape.

La classification actuelle

Section Juniperus (ou Oxycedrus), qui regroupe les genévriers à cônes charnus et épineux, comme Juniperus oxycedrus.

Section Sabina, qui contient la majorité des espèces, souvent à feuillage écailleux (ex. Juniperus chinensis, Juniperus phoenicea).

Section Caryocedrus, représentée par Juniperus drupacea, qui produit des cônes à grosses graines ressemblant à des drupes.

- Diversification: La diversification des espèces fait référence au processus par lequel de nouvelles espèces apparaissent et évoluent au fil du temps.

- Clade: Groupement de plusieurs embranchements de plantes ou d'animaux contenant l'espèce ancestrale unique (ancêtre commun) et tout ses descendants ⇆ groupe monophylétique (du grec μόνος (monos), signifiant seul et φῦλον (phulon), tribu).

- Clade basal: Premier groupe divergent au sein d'un clade.

- Plante dioïque (dioécie): se dit d'une plante dont les fleurs mâles et les fleurs femelles se trouvent sur des pieds séparés.

- Plante monoïque (monoécie): se dit d'une plante qui possède des fleurs mâles et femelles en des endroits différents d'un même pied.

Période de floraison des genévriers présents en France

- J

- F

- M

- A

- M

- J

- J

- A

- S

- O

- N

- D

- Genévrier de Phénicie (Mourven)

Juniperus phoenicea L. - Genévrier oxycèdre (Cade)

Juniperus oxycedrus L. - Genévrier commun (Ginebrièr)

Juniperus communis L. - Genévrier sabina (Sabine)

Juniperus sabina L. - Genévrier thurifère (Genévrier à encens)

Juniperus thurifera L.

- J

- F

- M

- A

- M

- J

- J

- A

- S

- O

- N

- D

Petit lexique botanique appliqué aux genévriers

Stomate: pore situé à la surface des feuilles, permettant les échanges gazeux entre la plante et l’atmosphère. Son ouverture, régulée par la plante, limite la perte d’eau par transpiration tout en optimisant l’absorption de CO₂ pour la photosynthèse.

Galbule: faux fruit en forme de baie, correspondant à un cône dont les écailles, élargies à leur sommet, sont libres ou soudées. Sa forme est généralement sphérique.

Chaton: type d’inflorescence regroupant de nombreuses fleurs unisexuées. Les chatons mâles produisent le pollen, tandis que les chatons femelles portent les ovaires.

Les genévriers de la Clape

Le massif de la Clape abrite deux espèces de genévriers aux préférences écologiques presque distinctes: le genévrier oxycèdre, qui s’épanouit sur les plateaux arides et ensoleillés, et le genévrier de Phénicie, davantage inféodé aux falaises calcaires escarpées. Tandis que le premier forme des peuplements plus denses sur les sols superficiels, le second s’accroche aux parois rocheuses, profitant de la moindre infractuosité pour s’enraciner et prospérer malgré des conditions extrêmes.

|

Oxycedrus: du latin oxus, signifiant pointu et cedrus, cèdre.

|

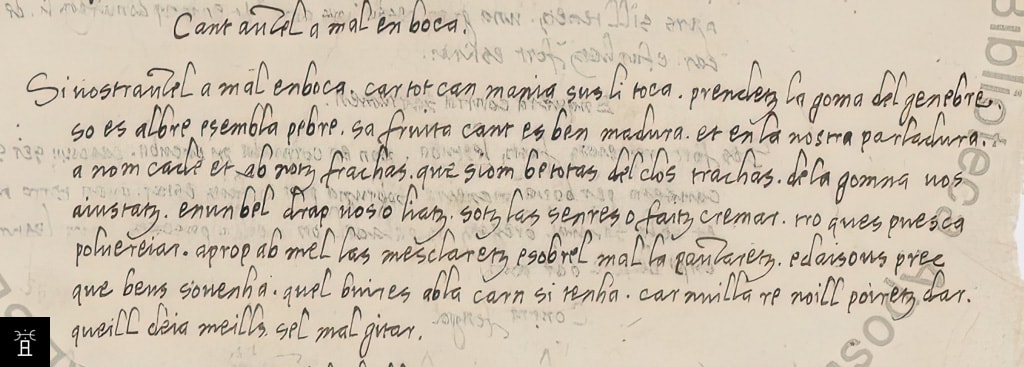

Origine du nom Cade

Le nom "Cade" nom générique du genévrier, est mentionné pour la première fois dans le "Roman dels auzels cassadors", un traité de fauconnerie poétique et technique en vers en langue d'Oc du XIIIe siècle écrit par Daude (Deude) de Pradas, troubadour clerc du Rouergue, inspiré des écrits d'Alexander medicus, Grisofus medicus, Gerardus falconarius (XIIe siècle), et du "De avibus tractatus" d'Adelard of Bath (1120-1130), philosophe anglais.

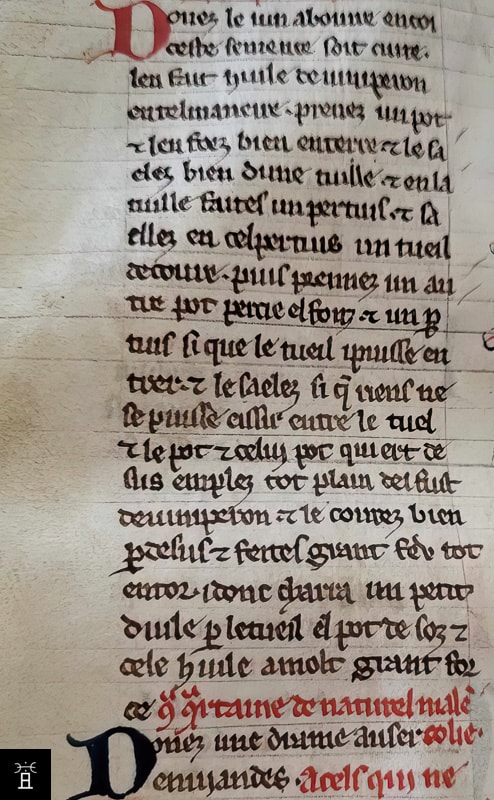

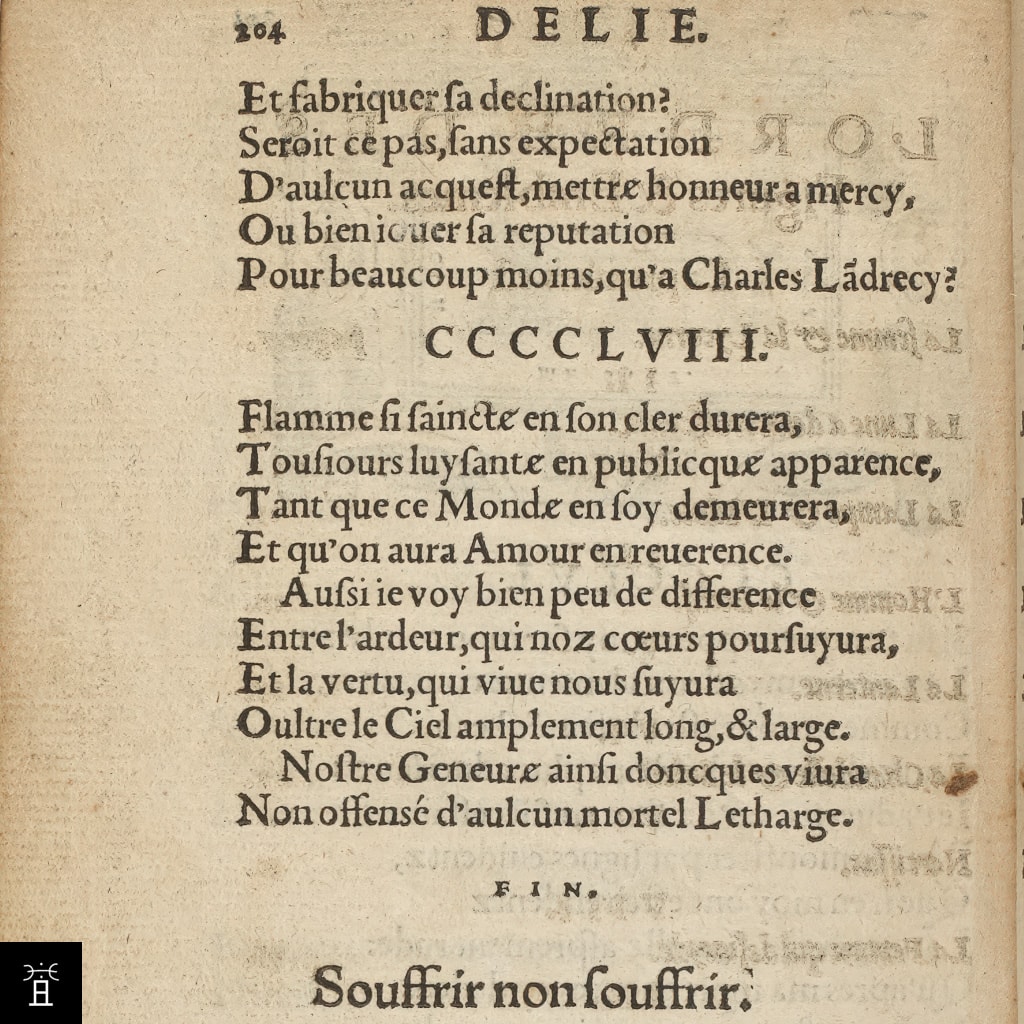

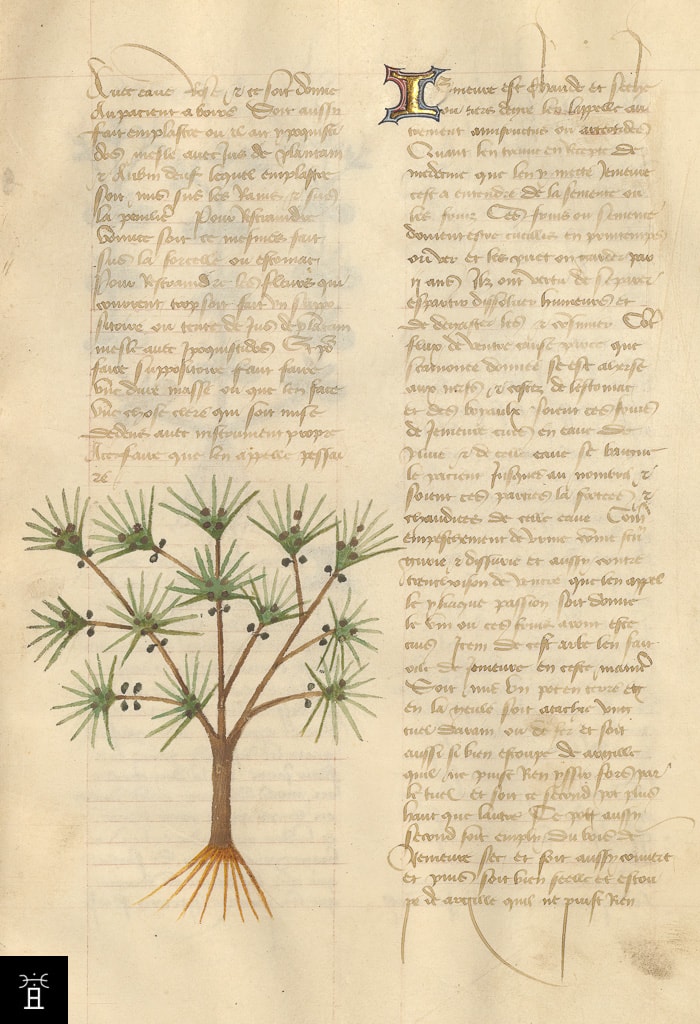

Cade dans le Dels Auzels Cassadors | XIIIe siècle

Copie du traité de Daude de Pradas XVIe siècle | Barb.lat.4087

© Biblioteca Apostolica Vaticana

…

prendetz la goma del genebre,

so es albre, e sembla pebre

sa fruita, cant es ben madura;

et en la nostra parladura

a nom cade (…)

v 2069-2072

Prenez la gomme du genévrier,

c'est un arbre; et son fruit,

quand il est mûr, ressemble au poivre;

et, dans notre langage,

il a nom cade. Cant auzel a mal en boca, LXV

- De ce passage d'un traité en vers, peut-on identifier une espèce particulière de genévrier?.

- Le terme gomme désigne généralement une résine obtenue par incision du tronc. Or, dans les textes médicinaux, il n’est pas fait mention d’une véritable résine de genévrier, mais plutôt d’une huile (un distillat), parfois appelée poix ou goudron. Ce terme, qui désigne un produit visqueux, brun ou noir issu de la distillation de matières végétales, entraîne une certaine confusion, car il s’applique à tout distillat d’origine végétale provenant de résineux.

- Daude désigne dans ce paragraphe le genévrier comme un arbre.

- La comparaison avec le poivre peut s’interpréter de deux façons: par la forme ou par la couleur. Les fruits du poivrier, du moins ceux connus au Moyen Âge, sont rouges à maturité et ne noircissent qu’après séchage, couleur sous laquelle le poivre est le plus souvent reconnu.

- Daude de Pradas est originaire du Rouergue où l'on pouvait trouver le genévrier commun et le genévrier oxycèdre.

- Ce passage de Daude peut s’appliquer aussi bien au genévrier commun qu’au genévrier oxycèdre.

Selon une hypothèse, il serait issu de catanus mot du bas latin repéré dans une compilation rédigée en Espagne au VIIe siècle que l'on trouve dans la glose suivante rapportée dans le Corpus Grammaticorum Latinorum (CGL), Excerpta ex libro glossarum et dont l'origine est encore discutée:>

Citisum genus arboris quasi catanum erba odoribera uergilius et uix huliles apibus casias rorem que CGL 5, 179, 6 Le cytisus est une sorte d'arbre comme le genévrier, une herbe odorante (…)

Ces espèces sont généralement appelées par le nom vernaculaire genêt ou cytise.

Le terme "cade" désignait autrefois indifféremment le genévrier. On utilisait alors l'épithète "endurmi" pour le genévrier de Phénicie, "pougnent" pour le genévrier commun et "picant" pour le genèvrier oxycèdre.

Le mot finira par ne désigner que le genévrier oxycèdre. Le terme est resté stable dans l'occitan moderne.

En catalan, on trouve le mot càdec, dérivé direct de l’occitan et ginevre ou savina pour les autres espèces. Cette proximité témoigne des échanges linguistiques intenses dans les régions pyrénéennes et méditerranéennes.

Ce n'est qu'à partir des XVIe et XVIIe siècle que le mot cade a été integré au lexique français.

On peut noter l'absence d'un terme apparenté direct en espagnol et en italien qui utilisent des mots tels que enebro ou ginebro issus du latin juniperus.

Cela souligne le caractère régional de cade, enraciné dans les pratiques occitanes et catalanes.

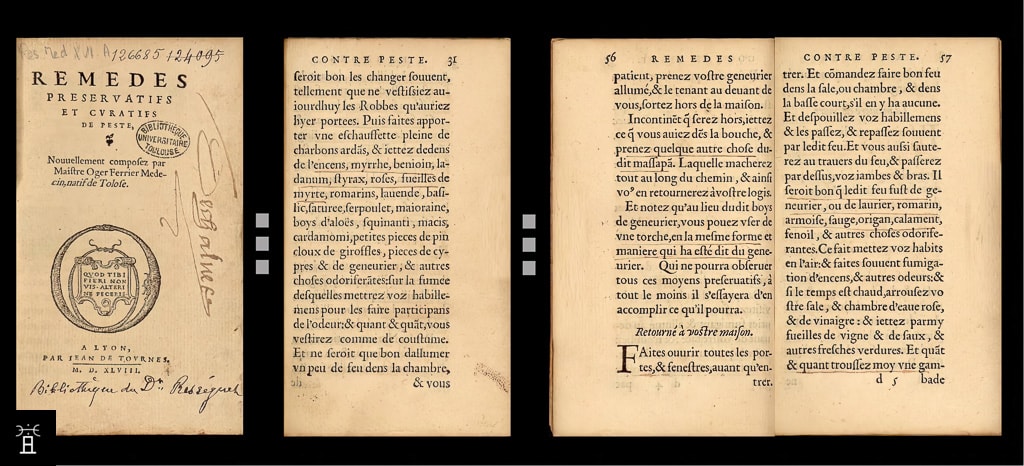

L'huile de Cade

Dans son sens général, on désigne sous le nom de poix le résultat de la distillation de la résine des conifères.

L'huile de Cade, connue sous le nom de goudron de cade, était très prisée au Moyen Âge pour ses propriétés médicinales. Utilisée principalement dans le traitement de la gale ovine et d'autres affections parasitaires, elle était également employée en dermatologie humaine, notamment pour soigner les affections de la peau telles que l'eczéma, le psoriasis et d'autres infections cutanées.

La production de l'huile de Cade repose sur un procédé de distillation per descensum, qui permet d'extraire le liquide à une température contrôlée (200-250°C), contrairement à la distillation per ascensum, qui nécéssite une température plus élevée. La carbonisation lente du bois libère un résidu goudronneux sombre recueilli par exsudation. Après décantation, l'huile surnageante est récupérée pour être utilisée.

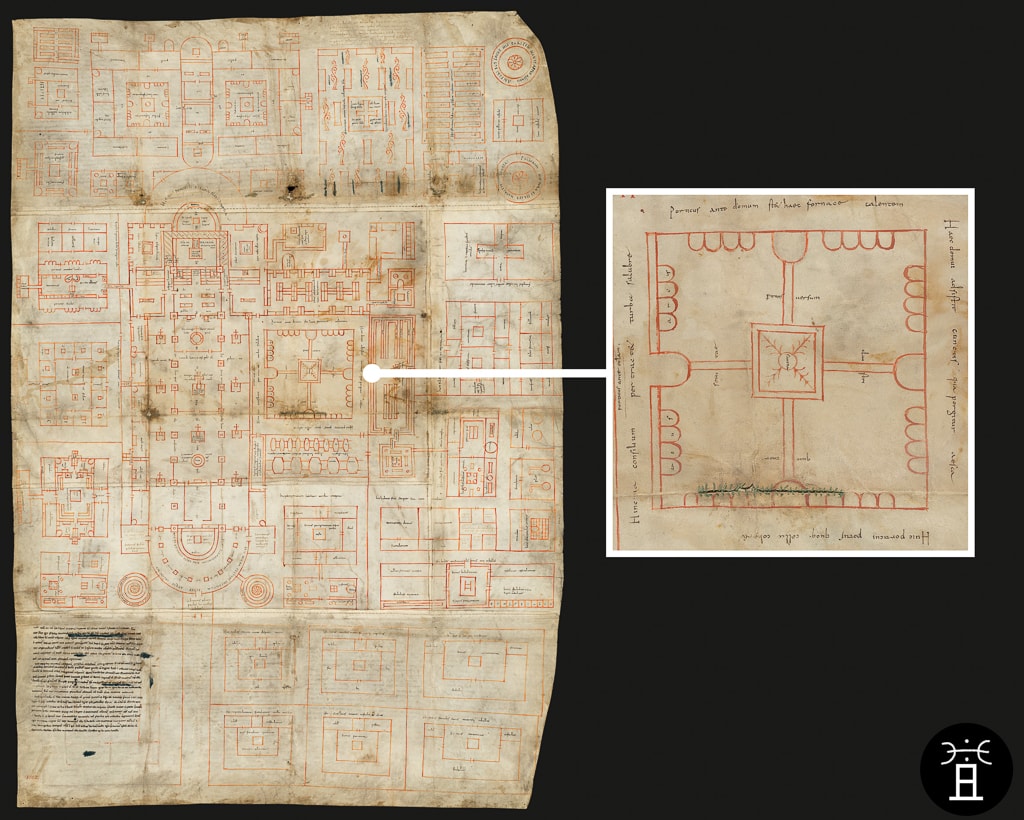

Au XIVe siècle, le manuscrit MS3113 mentionne cette technique dans des termes (L'en fait huile de Juniperon en tel maneire) qui illustrent une préoccupation à consigner les savoirs pratiques en médecine et en pharmacopée.

L'extraction et l'usage de l'huile de Cade demeurent aujourd'hui un témoignage des pratiques artisanales et médicales d'autrefois.

Au XIXe siècle se développe la production par élévation des vapeurs (per ascensum) de l'huile de Cade (par opposition à la précédente huile de Cade, dite huile de Cade vétérinaire), et dont on extrait l'huile essentielle. Cette nouvelle technique consiste à chauffer le bois de genévrier oxycèdre à des températures plus élevées (environ 400°C). Ce procédé permet aux composés volatils de s'évaporer pour être ensuite condensés.

Huile de Juniperon

(…) 570 ... Prenez un pot et l’enfoez bien en terre et le saelez bien d’une tuille, et en la tuille faites un pertuis et saellez en cel pertuis un tueil de covre; puis prenez un autre pot percié el fonz o un pertuis si que le tueil i puisse entrer, et le saelez si que riens ne se puisse eissir entre le tuel et le pot; et celui pot qui est desus, emplez tot plain del fust de juniperon, et le covrez bien par desus, et feites grant feu tot entor: idonc charra un petit d’uile par le tueil el pot desoz, et cele huile a molt grant force.MS 3113

Répartition

Aire de répartition naturelle du genévrier oxycèdre

Caudullo, G., Welk, E., San-Miguel-Ayanz, J., 2017. Chorological maps for the main European woody species. Data in Brief 12, 662-666. DOI: doi.org/10.1016/j.dib.2017.05.007

Présent sur tout le pourtour nord du bassin méditerranéen, ainsi qu'au Maghreb et au Liban, il est en revanche absent en Égypte.

Habitat

Dans le massif de la Clape, le genévrier oxycèdre, pousse principalement sur les sols arides et rocailleux des plateaux. Ces conditions spécifiques sont idéales pour cette espèce méditerranéenne, qui est bien adaptée aux terrains secs et à une faible disponibilité en nutriments.

Le Cade se développe en groupes, une disposition qui est liée à son caractère dioïque. Chaque individu est soit mâle, soit femelle, et la proximité des deux sexes est essentielle pour permettre la pollinisation et la reproduction de l'espèce. Cette caractéristique botanique impose une implantation collective, ce qui explique pourquoi les individus ne sont pas dispersés de manière isolée dans le paysage. Ainsi, on ne trouvera jamais de Cade à flanc de falaises.

Description photographique

Feuilles en verticile de trois. Deux bandes blanches stomatales sur la face supérieure et jeunes pousses.

Pied mâle ♂

Rameau "fleurs" mâles en petits chatons de couleur jaune à brun à écailles peltées (en forme de bouclier). Ils apparaissent à l'aisselle des feuilles sur les rameaux de l'année.

Pollinisation

Le genévrier oxycèdre, qui forme des junipéraies dans le massif de la Clape, se reproduit grâce à une pollinisation anémophile (par le vent). Sous l'effet du vent le pollen produit par les individus mâles se libère et est transporté jusqu'aux individus femelles. Ce mode de pollinisation est particulièrement efficace dans les milieux ouverts et exposés, comme les plateaux du massif de la Clape.

Cette stratégie de pollinisation confère au Cade une grande capacité à coloniser les sols pauvres et rocailleux, en dépit des contraintes environnementales, ce qui lui permet d'assurer la pérennité des junipéraies dans cet écosystème.

Pied femelle ♀

"Fleurs" femelle en petits chatons de couleur verte, à écailles peu nombreuses, et situés à l'aisselle des feuilles.

Texture de l'écorce du genévrier cade. Le bois est dur, rougeâtre et au grain fin aux odeurs boisées et fumées.

Galbule vert du genévrier cade la première année

Galbule du genévrier cade rouge-brun arrivé à maturité la seconde année

Le genévrier Cade, un arbre cryptique?

- Qu'est ce qu'un arbre?

- C'est une plante ayant les caractéristiques biologiques suivantes:

- ① Elle a une croissance en épaisseur (croissance secondaire: Augmentation du diamètre des racines, des tiges et des branches)

- ② Elle peut vivre plusieurs décennies ou siècles

- ③ Elle a typiquement un seul tronc à croissance verticale portant des branches latérales à une certaine distance du sol

- ④ La hauteur à maturité est d'au moins trois mètres

- Que signifie cryptique?

-

Qui est caché, qui n'est pas immédiatement compréhensible, déchiffrable ou identifiable

Parmi les genévriers présents dans le massif de la Clape, le Cade (Juniperus oxycedrus) est défini comme un arbre cryptique par Médail et al. dans Forest Ecosystems. Cette classification s’applique également à d'autres espèces typiques de la végétation méditerranéenne de la Clape, comme le chêne kermès (Quercus coccifera), le myrte (Myrtus communis), et les pistachiers lentisque (Pistacia lentiscus) et térébinthe (Pistacia terebinthus).

Un arbre est dit cryptique lorsqu'il est généralement connu sous une forme arbustive mais peut, sous certaines conditions environnementales spécifiques, atteindre un développement correspondant aux critères définissant un arbre: hauteur importante, tronc unique bien défini et capacité à dominer la végétation environnante.

Pour le Cade, ces conditions favorables sont les suivantes:

- Un sol relativement profond et moins aride,(développement du système racinaire et apport hydrique suffisant).

- Un espace dégagé où la concurrence avec d'autres espèces végétales est réduite.

- Des perturbations réduites, telles que l'absence de coupe ou de pâturage intensif.

Ce phénomène illustre la plasticité de ces espèces méditerranéennes, capables d’adapter leur morphologie en fonction des contraintes et des opportunités du milieu.

La capacité du Cade à exprimer ce potentiel arbustif ou arboré selon le contexte témoigne également de sa résilience dans des écosystèmes souvent marqués par des conditions difficiles, comme celles du massif de la Clape.

Pourquoi ne trouve-t-on pas de Cade centenaire dans la Clape?

Le massif de la Clape, bien que riche en biodiversité méditerranéenne, ne conserve pas de Cades multi-séculaires, principalement en raison de l’intense exploitation humaine de ses ressources naturelles depuis le Moyen Âge. Cette anthropisation du paysage a profondément marqué les écosystèmes forestiers de la région.

Héritage forestier du Moyen Âge

À l’époque médiévale, la forêt du Languedoc, issue des évolutions naturelles de l’Holocène, était constituée majoritairement de chênes pubescents (Quercus pubescens) et de chênes verts (Quercus ilex).

L’homme du Moyen Âge a progressivement exploité ces forêts pour des usages multiples, lignerage (récolte de bois vivant ou mort), bois de chauffe, et dépaissance (pâturage en forêt), artisanaux (fabrication de teintures, construction).

L’historien E. Le Roy Ladurie, spécialiste des mentalités du monde rural et des climats anciens, mentionne à plusieurs reprises le genévrier dans ses études sur le Languedoc médiéval, au même titre que le ciste ou le genêt, comme un marqueur caractéristique du paysage méditerranéen.

Son apparition sur les friches, terres autrefois cultivées puis abandonnées ou soumises au surpâturage, illustre l’évolution post-culturale, précédant la reconstitution de la chênaie.

Ressource précieuse dans le cadre des pratiques agro-pastorales, le genévrier était notamment utilisé pour produire du goudron et comme combustible.

Intensification de l’exploitation et défrichements

Entre le IXe et le XIe siècle, l’exploitation des ressources naturelles s’intensifie avec une augmentation des défrichements pour étendre les pâturages ou récolter du bois. Ces pratiques ont entraîné une réduction importante de la couverture forestière, exacerbant la concurrence pour l’accès aux terres. Cette période est marquée par de nombreux litiges et conflits fonciers, consignés dans les actes communaux, concernant les délimitations des terres et des forêts de la Clape.

Dégradation des sols

Le Moyen Âge tardif voit une hausse significative de l’élevage, qui accentue encore la pression sur les forêts de la Clape. La pratique de l’essartage (débroussaillement suivi d’incendie pour convertir les terres en pâturages ou cultures) et la surexploitation du bois ont provoqué un appauvrissement rapide des sols déjà maigres et sensibles. Ces sols, fragilisés par les incendies et l’érosion, ont été ravinés, réduisant considérablement leur capacité à régénérer une forêt dense et pérenne.

Impacts sur le Cade

Le genévrier oxycèdre, bien qu’adapté aux conditions arides et aux sols pauvres, n’a pas échappé à cette pression anthropique. Son bois, particulièrement prisé, a conduit à une surexploitation de la ressource. En l’absence de conditions favorables à sa régénération naturelle, les populations de Cades multi-séculaires ont disparu, ne laissant que des arbustes et des arbres plus jeunes dans le massif.

Conséquences écologiques durables

Cette exploitation massive et les changements d’usage des terres ont durablement transformé l’écosystème de la Clape, laissant place à des paysages semi-naturels dominés par des formations basses et une «biodiversité» adaptée aux sols dégradés.

Dans la Clape, la terre brûlée des Cades

Les cernes des genévriers de Cabrerisse, où comment estimer l'âge

La dendrochronologie, ou l’étude des cernes de croissance des arbres, est une méthode scientifique de datation qui repose sur l’analyse des variations annuelles des cernes dans le bois. Chaque cerne correspond à une année de croissance et reflète les conditions environnementales (climat, disponibilité en eau, etc.) auxquelles l’arbre a été exposé. Cette méthode est particulièrement utile pour dater des arbres, reconstituer l’histoire environnementale d’une région ou analyser des événements comme les incendies.

Interprétations possibles

Régénération postérieure à une dégradation passée: Ces arbres pourraient être le fruit d’une régénération spontanée sur des sols dégradés, survenue après une réduction des activités anthropiques intensives (défrichements, pâturages) à partir de la seconde moitié du XXe siècle. Ce phénomène coïncide avec le début d’une reconquête forestière dans certaines zones méditerranéennes, où la pression humaine a diminué.Impact des incendies récurrents

L’âge relativement jeune des Cades analysés suggère que des incendies passés, avant les années 1960, ont détruit des arbres plus anciens, laissant la place à une nouvelle génération. Cela met en évidence la récurrence des incendies dans le massif et leur rôle dans la dynamique de la végétation.Importance des cernes dans l’analyse post-incendie

Les cernes de croissance apportent également des informations précieuses sur les événements climatiques et les stress environnementaux ayant affecté les arbres avant l’incendie de 2021. Des cernes plus étroits peuvent témoigner de périodes de sécheresse ou de phases de stress, liées par exemple à une compétition pour l'eau ou aux conséquences d'incendies précédents.L’analyse dendrochronologique sur ces Cades brûlés ne permet pas seulement de dater ces arbres, mais aussi de mieux comprendre l’histoire récente du massif de la Clape, marquée par des interactions complexes entre activités humaines, incendies et régénération naturelle. Ces connaissances sont essentielles pour envisager des stratégies de gestion forestière et de prévention des incendies adaptées à ce territoire fragile.

Les secrets du temps gravés dans le bois noueux du genévrier oxycèdre

Cette image représente une coupe transversale d’un cade sur le plateau de Cabrerisse dans la Clape, qui met en évidence les anneaux de croissance et la texture unique du bois de genévrier oxycèdre.

Anneaux de croissance

Les cercles concentriques visibles indiquent les années de croissance de l'arbre. Chaque anneau représente une année de croissance, avec des variations de couleur (plus clair et plus foncé) correspondant aux saisons - bois de printemps, bois d'été. Les anneaux plus serrés indiquent les années où la croissance était plus lente, en raison de conditions environnementales difficiles. L’anneau annuel est elliptique lorsque l’arbre pousse incliné.

Nœuds et irrégularités

On observe des nœuds et des déformations dans les anneaux, ce qui peut indiquer des branches ou des blessures que l’arbre a subies au cours de sa vie.

Zones sombres et brûlées

Les taches sombres visibles sur le bois, notamment autour des irrégularités et des nœuds, est le résultat de dommages causés par la chaleur ou par un incendie.

Anneaux de croissance déformés

Si l'arbre a survécu à un incendie, les anneaux autour de l'année de l'incendie peuvent présenter des anomalies, comme des interruptions, des variations soudaines d'épaisseur ou des motifs irréguliers. Sur cette image, certains anneaux montrent des courbures ou des variations inhabituelles, qui pourraient correspondre à une réponse physiologique à un traumatisme thermique.

L’analyse dendrochronologique sur ces Cades brûlés ne permet pas seulement de dater ces arbres, mais aussi de mieux comprendre l’histoire récente du massif de la Clape, marquée par des interactions complexes entre activités humaines, incendies et régénération naturelle. Ces connaissances sont essentielles pour envisager des stratégies de gestion forestière et de prévention des incendies adaptées à ce territoire fragile.

A la recherche de ces Cades cryptiques des Corbières

Dans l'Aude, c'est du côté des Corbières que subsistent encore quelques Cades multi-centenaires.

Les mesures indiquées proviennent du site Kapro Arboricole.

|

① Cade mâle millénaire | Les Farines

|

|

② Cade male multi-séculaire | Les Alzines |

|

③ Cade male millénaire | La Belle Auriole, Opoul |

|

④ Cade male tricentenaire | Durban |

Ce cade a été complétement détruit par l'incendie du 5 août 2025.

Le passé et l'histoire disparaissent.

|

phoenicea: Du latin phoeniceus signifiant pourpre, rouge éclatant., incorrectement traduit par Phénicie (Liban actuel).

Ormin: sorte de plante Le Journal des sçavans, Académie des inscriptions et belles-lettres 1757 Cela montre une transition entre les langues locales et le français normatif.

|

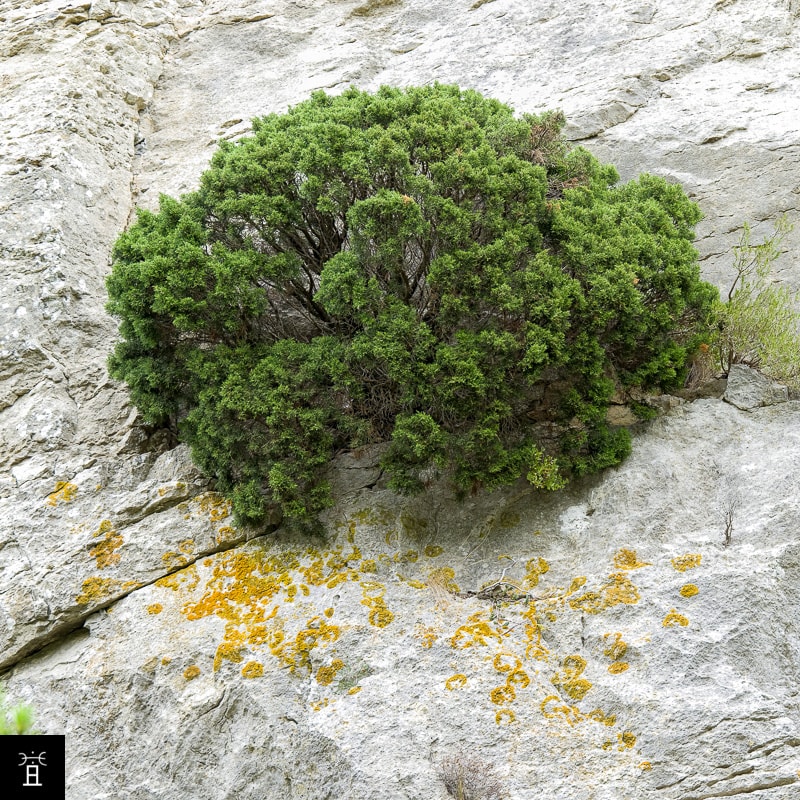

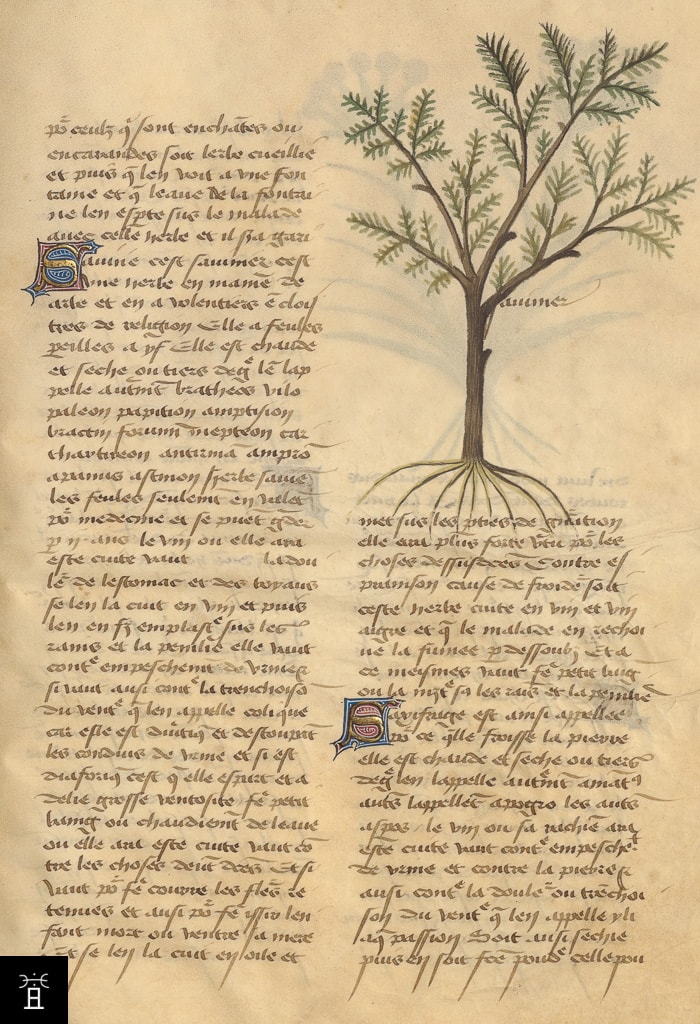

Le genévrier de Phénicie colonise aussi bien la garrigue que les falaises calcaires de la Clape. Sur ces dernières, il s’ancre dans les fissures rocheuses, où il exploite les faibles quantités d’eau et de terre qui s’y accumulent, tout en bénéficiant d’une concurrence moindre.

Des stratégies de survie et de croissance

Le genévrier de Phénicie a développé plusieurs stratégies de survie face aux conditions extrêmes de son habitat.

Grâce à son système racinaire profond et étendu, ainsi qu’à son feuillage résineux aux petites feuilles écailleuses, il limite la perte d’eau par évapotranspiration et résiste ainsi au stress hydrique.

Grâce à son port compact et tortueux, cette plante multicaule limite la prise au vent, tandis que sa croissance extrêmement lente et sa tolérance aux sols calcaires lui permettent de prospérer dans ces milieux difficiles.

Son bois dense et résineux brûle difficilement, ce qui lui confère une certaine résistance aux incendies fréquents en milieu méditerranéen.

Mais le plus étonnant a été mis en évidence par les études de Jean-Paul Mandin, docteur en écologie et vice-président de la Société botanique de l’Ardèche: la circulation sectorisée de la sève.

Contrairement au genévrier oxycèdre et à d’autres espèces, ici, la circulation de la sève est hélicoïdale, de façon strictement sectorisée, sans transfert latéral. La torsion des troncs résulte de cette sectorisation, amplifiée par d’éventuelles blessures externes et une croissance radiale irrégulière. Chaque racine alimente une zone spécifique du tronc et des branches, expliquant ainsi leur morphologie singulière.

La multicaulie du genévrier de Phénicie constitue un avantage adaptatif: chaque tronc disposant de sa propre alimentation en sève, l’arbre peut survivre même si certaines racines ou branches viennent à mourir. Ce mécanisme d’adaptation est un atout crucial dans cet environnement rocheux, où l’érosion met les racines à rude épreuve.

Enfin, il supporte de longues périodes de sécheresse, ce qui fait de lui une espèce particulièrement adaptée à cet habitat des falaises de la Clape.

.

Répartition

Aire de répartition naturelle du genévrier de Phénicie

Caudullo, G., Welk, E., San-Miguel-Ayanz, J., 2017. Chorological maps for the main European woody species. Data in Brief 12, 662-666. DOI: doi.org/10.1016/j.dib.2017.05.007

Son aire de répartition, plus restreinte que celle du genévrier oxycèdre, se concentre principalement dans la partie occidentale du bassin méditerranéen, en Espagne, en France et au Maghreb. Dans sa partie orientale, on le retrouve en Grèce, en Crète, dans le Sinaï et à Chypre."

Description photographique

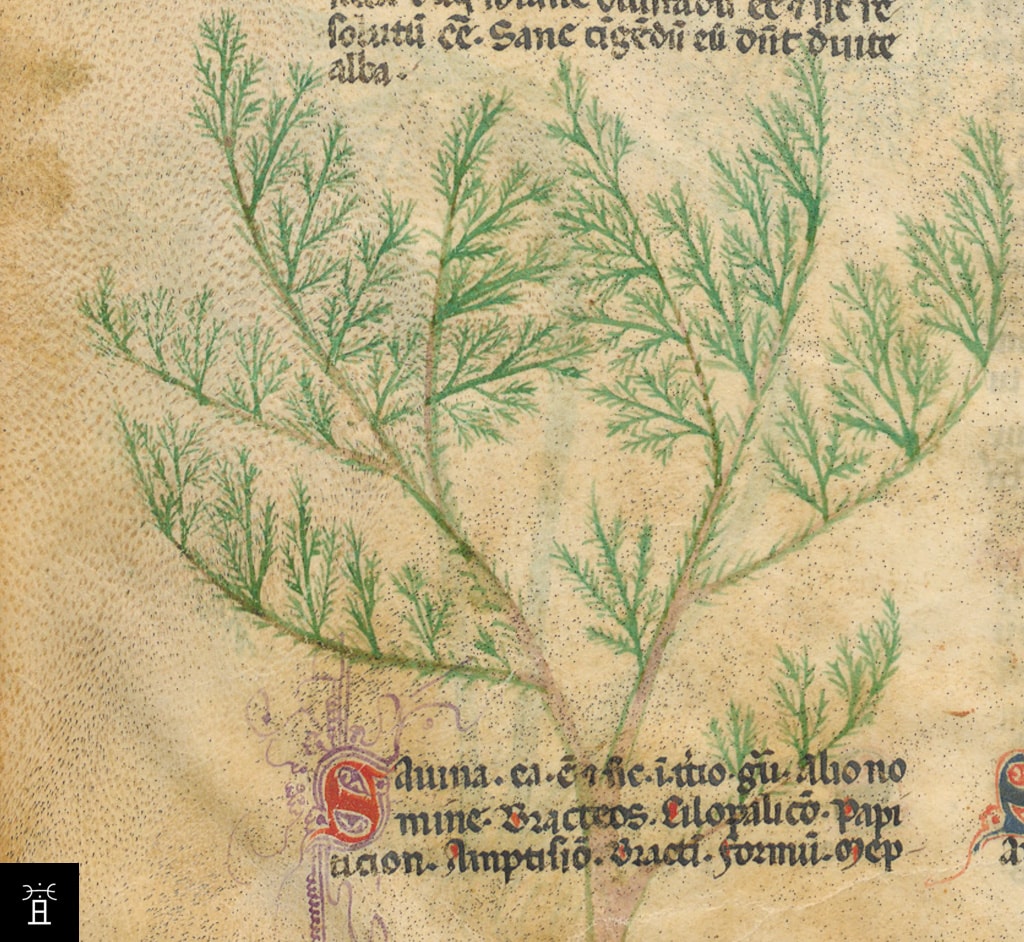

On observe un dimorphisme foliaire chez le genévrier de Phénicie. Alors que sur les sujets agés les feuilles sont en écailles imbriquée, les jeunes sujets présentant des feuilles en aiguilles.

Le dimorphisme foliaire chez le Juniperus phoenicea est une stratégie adaptative permettant à l'espèce de maximiser son efficacité dans des habitats, méditerranéens souvent caractérisés par des périodes de sécheresse prolongées. En effet, Ces aiguilles permettent une meilleure capacité de photosynthèse en raison d'une plus grande surface foliaire. Cela illustre également la plasticité morphologique des plantes ligneuses pour répondre à différents besoins au cours de leur cycle de vie.

Il faut environ 18 mois pour que le fruit arrive à maturité. On trouve donc sur un même pied des fleurs et des galbules à différents stades de maturité.

Le bois tourmenté d'un genévrier de Phénicie

Les fissures, crevasses et cuvettes des falaises sont ainsi des réceptacles appropriés pour le genévrier de Phénicie.

Le genévrier de Phénicie, un fossile vivant?

La valeur de cette plante réside dans les massifs de genévriers, considérés comme des habitats reliques d’une végétation primitive qui s'est maintenue vivante tout au long de l’histoire de notre côte. Ce sont des fossiles végétaux vivants. Ce terme est utilisé pour désigner des espèces végétales ou animales dont l'origine remonte à des millions d'années et qui ont peu évolué sur le plan morphologique ou génétique depuis des périodes géologiques anciennes.

Pourquoi le genévrier de Phénicie est-il considéré comme un "fossile vivant" ?

Les Cupressacées, famille à laquelle appartient le genévrier de Phénicie, sont parmi les plus anciennes espèces végétales. Elles existaient déjà au Jurassique, il y a environ 200 millions d’années. Bien que le Juniperus phoenicea ne remonte pas à cette époque, il appartient à un groupe ayant survécu à de nombreux bouleversements climatiques et géologiques.

Le genévrier de Phénicie présente des caractéristiques rappelant celles des plantes archaïques, datant du Jurassique au Crétacé, notamment par son adaptation aux milieux difficiles.

Il pousse dans des habitats méditerranéens et arides, là où d’autres espèces végétales n’ont pas survécu ou ont dû évoluer pour s’adapter. Cette résilience lui confère une place particulière en tant que survivant d’écosystèmes anciens.

Même si cette qualification de fossile vivant est parfois donnée au genévrier de Phénicie, ce terme est plus souvent associé à des espèces comme le ginkgo (Ginkgo biloba) ou les cycas qui n'ont presque pas changé depuis des centaines de millions d'années. Dans le cas du genévrier de Phénicie, il y a eu des évolutions, bien qu'elles se soient limitées à certains aspects morphologiques.

Peut-on trouver des genévriers de Phénicie centenaires dans la Clape?

Dans la Clape, certaines falaises protégées abritent des genévriers de Phénicie centenaires, dont certains dépassent 150 ans. Ces arbres ou arbustes, particulièrement robustes, sont adaptés aux conditions méditerranéennes difficiles. Leur présence dans ces milieux escarpés témoigne de leur résilience et de la richesse de la biodiversité locale.

Ces vieux genévriers jouent un rôle écologique important en fournissant un habitat pour de nombreuses espèces et en stabilisant les sols, ce qui est crucial sur des terrains escarpés comme les falaises. Leur âge avancé reflète également la préservation de cet écosystème unique, où des pratiques humaines limitées ont permis à ces arbres de prospérer.

Observation du port multicaule et des torsades caractéristiques du genévrier de Phénicie.

Toponymie

En toponymie on trouve dans les Corbières, les noms cadière (de cadiero) et Ginibrière et ses dérivés, qui signifient lieu planté de genévriers.

Symbolique, légendes et croyances des genévriers

Depuis des siècles, le genévrier est vénéré comme un arbre empreint d’une symbolique puissante. Présent dans les mythes et croyances de nombreuses civilisations, il incarne la protection et la purification, symbolise l’immortalité et la longévité, et représente un lien entre le monde des vivants et l’au-delà.

Qu’il s’agisse d’un genévrier ou d’une autre plante, il demeure essentiel d’identifier les raisons de cette association afin de comprendre la logique derrière ce choix.

Le sanctuaire de Kato Symi, dédié à Hermès κεδρίτης et à Aphrodite, date de l’Âge du bronze (fondé durant la période Minoenne, 2000 av. J.-C.) et a été constamment fréquenté jusqu’à l’époque romaine.

Κεδρίτα → Κεδρίτης → Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa

Dans le sanctuaire de Kato Symi en Crète antique dédié à Hermès, dieu aux multiples représentations, et à Aphrodite, déesse de l'amour, une dédicace au dieu Hermès a été trouvée en 1973. Il est mentionné avec l'épiclèse Κεδρίτης qui fait ici référence au genévrier (Hermès des genévriers) et qui a souvent été confondu avec le Cèdre (κέδρος).

Le sanctuaire de Kato Symi, situé en Crète, est un site archéologique dédié à deux divinités majeures de la mythologie grecque: Hermès et Aphrodite. Hermès, souvent associé à la communication, au commerce, aux voyageurs, et même aux frontières, y est honoré sous une forme particulière, celle de Hermès Kedritès (Ἑρμῆς Κεδρίτης). Cette épiclèse renvoie au genévrier (κέδρος en grec), une plante locale qui avait probablement une forte signification culturelle ou religieuse pour les habitants de la région.

Έρμα Κεδρίτα

Νικάνωρ Θεο-

μνάστου τον

ναόν Katô Symi. Dédicace à Hermès Kédritès.

La découverte de cette dédicace en 1973 éclaire davantage les multiples facettes du culte d'Hermès en Crète. Cette confusion fréquente entre le genévrier et le cèdre, tous deux désignés par le mot κέδρος dans l'Antiquité, pourrait indiquer un certain flou linguistique ou symbolique. Dans ce contexte précis, le genévrier semble avoir eu un rôle rituel ou sacré, associé à la nature et aux pratiques cultuelles locales.

Le lien entre Hermès et le genévrier reflète une adaptation régionale de son culte, où il est vénéré non seulement comme un dieu des voyageurs et des échanges, mais aussi comme une divinité en lien avec le paysage naturel environnant. Quant à Aphrodite, sa présence dans le même sanctuaire pourrait suggérer une dimension complémentaire, liant amour et nature dans une harmonie divine particulière à cette région.

Les deux populations de genévriers actuellement présentes en Crète sont le genévrier oxycèdre var. macrocarpa, typique des dunes et des bancs de sable côtiers, et, dans une moindre mesure, le genévrier de Phénicie. L'analyse des pollens dans les études archéologiques montre que la végétation actuelle de l'île n'a pas significativement changé depuis les périodes minoenne (2700-1200 av. J.-C.), grecque et romaine.

Le genévrier était assimilé au cyprès par les Grecs, et était nommé arbre Savine, cyprès de Crète.

Plaque votive découpée en feuille de bronze, apparition d'Hermès kedrites | © Musée archéologique d'Héraklion

Le culte d'Hermès Kedrites (du Cèdre) a émergé ici à l’âge du Bronze. Une plaque de bronze du VIIe siècle, retrouvée sur place, illustre son épiphanie (manifestation d'une divinité)p: un dieu imberbe assis dans un arbre, symbole de la force vitale et de la végétation, fixant le spectateur.

C'est la représentation du Hermès des arbres (dendrites), et de son rapport étroit avec les plantes caché ici sous l'epythète que l'on ne trouve qu'au sanctuaire de Kato Symi.

La statue d'Hermès sur le mont Cyllène

La statue du culte d'Hermès sur le mont Cyllène (montagne du Péloponnèse où selon la légende, Maïa, l'une des Pléiades, donna naissance à Hermès) était selon Pausanias en bois (xoanon) réputé imputrescible et odoriférant qu'il identifie sous le nom de θύον (thuon), terme général signifiant arbre odoriférant dont différentes interprétations ont été données: Tetraclinis articulata (sandarac: Résine qui entre encore dans la composition de nombreux vernis, selon Theophraste) et Genévrier (d'après Pausanias).

La plus haute montagne d'Arkadie est Cyllène, au sommet de laquelle se trouve un temple délabré d'Hermès Kyllenios (du mont Cyllène).

Il est clair que Kyllenos, le fils d'Elatos, a donné à la montagne son nom et au dieu son nom de famille.

Autrefois, les hommes ont fait des images en bois, dans la mesure où j'ai pu le découvrir, à partir des arbres suivants ébène, cyprès, cèdre, chêne, if, lotus. Mais l'image d'Hermès Kyllenios n'est faite d'aucun d'entre eux, mais de bois de genévrier. Sa hauteur, je devine, est d'environ huit pieds. Pausanias, description de la Grèce 8. 17. 1 - 2

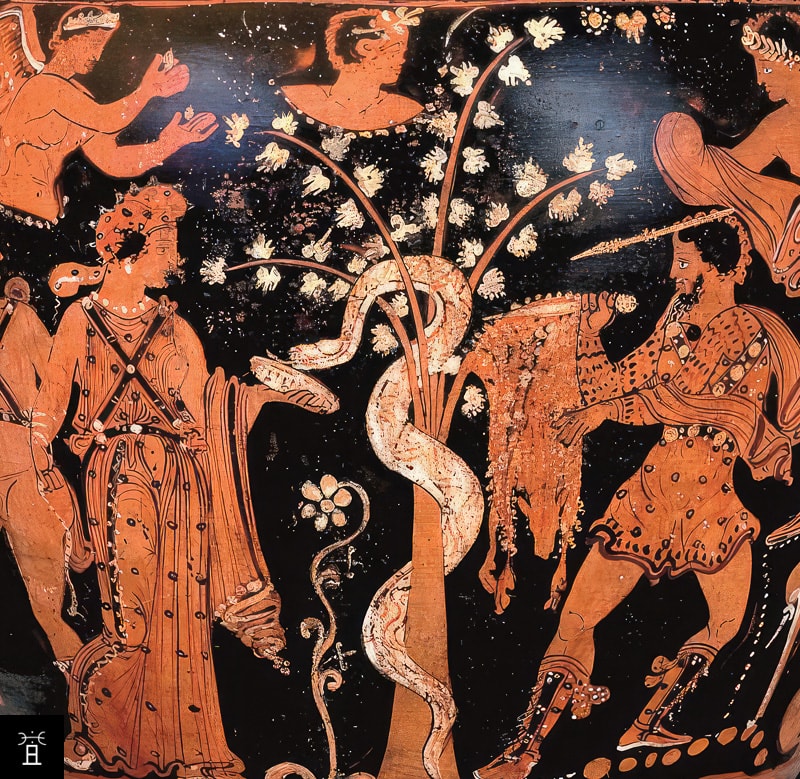

La légende des Argonautes et le mythe de Médée trouvent leur origine en Thessalie vers le milieu du IIe millénaire av. J.-C. Mentionnée dès l’Odyssée d’Homère au VIII e siècle av. J.-C., l’histoire de Médée s’est enrichie à travers des versions successives jusqu’à la version classique d'Apollonios de Rhodes au IIIe siècle av. J.-C. Parmi les versions du Ve siècle av. J.-C., on pense à celle, aujourd’hui perdue, de Phérécyde d’Athènes, à Pindare, qui évoque brièvement la Toison d’or, et à Euripide, qui place sa tragédie à la fin de l’histoire.

Dans la mythologie grecque, le serpent-dragon apparaît souvent comme le gardien d’objets précieux: celui de la Toison d’or dans la légende de Jason et Médée, et celui des pommes d’or du jardin des Hespérides dans les Douze Travaux d’Hercule.

Dans ces représentations, il s’agit d’un serpent aux dimensions souvent imposantes, bien loin des figures héritées de la tradition judéo-chrétienne.

ἄρκευθος (árkeuthos) → Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa

IIIe siècle av. J.-C. | Apollonios de Rhodes, Argonautiques. Chant IV

Mais, au moyen d'une branche de genévrier récemment coupée, puisant les pures substances qui composaient la préparation magique, Médée lui en arrosait les yeux, en chantant; et l'odeur pénétrante de ces substances l'enveloppa d'un profond sommeil.

Médée utilise un rameau de genévrier (ἀρκεύθοιο νέον), qu’elle a trempé dans une potion (κυκεών) soigneusement préparée, puis en asperge les yeux du serpent (κατ' ὀφθαλμῶν). Associé à des incantations rituelles, ce breuvage lui permet d’endormir le serpent immortel, gardien de la Toison d’or. Il s’agit de la première mention connue de l’usage du genévrier dans la légende de Jason.

L’association entre le genévrier et le serpent sera reprise par Nicandre, notamment dans Les Thériaques (θηριακά), où il évoque ses propriétés comme remède contre la morsure des bêtes sauvages et antidote aux venins de serpent. Pline l’Ancien, dans son Histoire naturelle, mentionnera également cette relation, témoignant de la persistance de ce motif dans la tradition antique.

Le rôle du genévrier (ἀρκεύθοιο νέον)

Le genévrier, utilisé ici par Médée, marque une des premières mentions littéraires de l'usage de cette plante dans une fonction magique ou médicinale. Dans les traditions antiques, le genévrier est souvent associé à des propriétés purifiantes ou apotropaïques (capables de repousser les forces maléfiques). Son utilisation par Médée montre une maîtrise des éléments naturels et une connexion avec les savoirs de la pharmacologie et de la magie.

Le mot "serpent" (ὄφις)

Apollonios de Rhodes emploie effectivement le terme grec pour serpent (ὄφις) au lieu de "dragon" (δράκων). Cela peut refléter une vision plus naturaliste du gardien de la Toison, en cohérence avec le ton général de l'épopée, qui s'ancre souvent dans des descriptions réalistes tout en intégrant des éléments merveilleux. Ce choix lexical pourrait également souligner le lien entre l'animal et les pratiques médicinales et magiques du monde antique.

Les incantations de Médée

L’utilisation de chants rituels par Médée pour renforcer l’effet de sa potion illustre la combinaison de la magie verbale et matérielle, typique des figures de sorcières dans la mythologie grecque. Ces incantations rappellent l’importance du logos (le pouvoir des mots) dans les pratiques magiques antiques.

Influence et transmission

Ce passage d'Apollonios pourrait être une des sources à l’origine de l’association durable entre le genévrier et les serpents dans les textes médicaux et magiques. Son utilisation par Médée, figure emblématique de la magie et de la ruse, confère au genévrier une aura puissante, qui sera réinterprétée par des auteurs comme Nicandre et Pline.

Le genévrier dans la pharmacologie antique

Nicandre dans ses Theriaca associe le genévrier aux remèdes contre les morsures de serpents. Cette association se renforce chez Pline l'Ancien (Histoire naturelle, Livre XXIV), où le genévrier est décrit comme un antidote et un remède contre les poisons. Ce lien entre le végétal et les serpents semble donc s'enraciner dans une tradition à la fois mythique et pharmacologique.

IVe siècle av. J-C: Cratère apulien à figures rouges représentant Médée, Jason et le Serpent gardant la toison d'or. inv. 82126 © Naples, Musée Archeologique National

La toison était suspendue à un chêne dans un bois sacré (ἄλσoς) d'Arès

Les chênaies en tant que lieux cultuels sont présents dans l'Antiquité sous les désignations alsos (ἄλσος) chez les grecs, et lucus chez les latins (termes signifiant bois sacrés, pas uniquement limités aux chênes). Le chêne est l'intermédiaire du dieu auquel il était consacré.

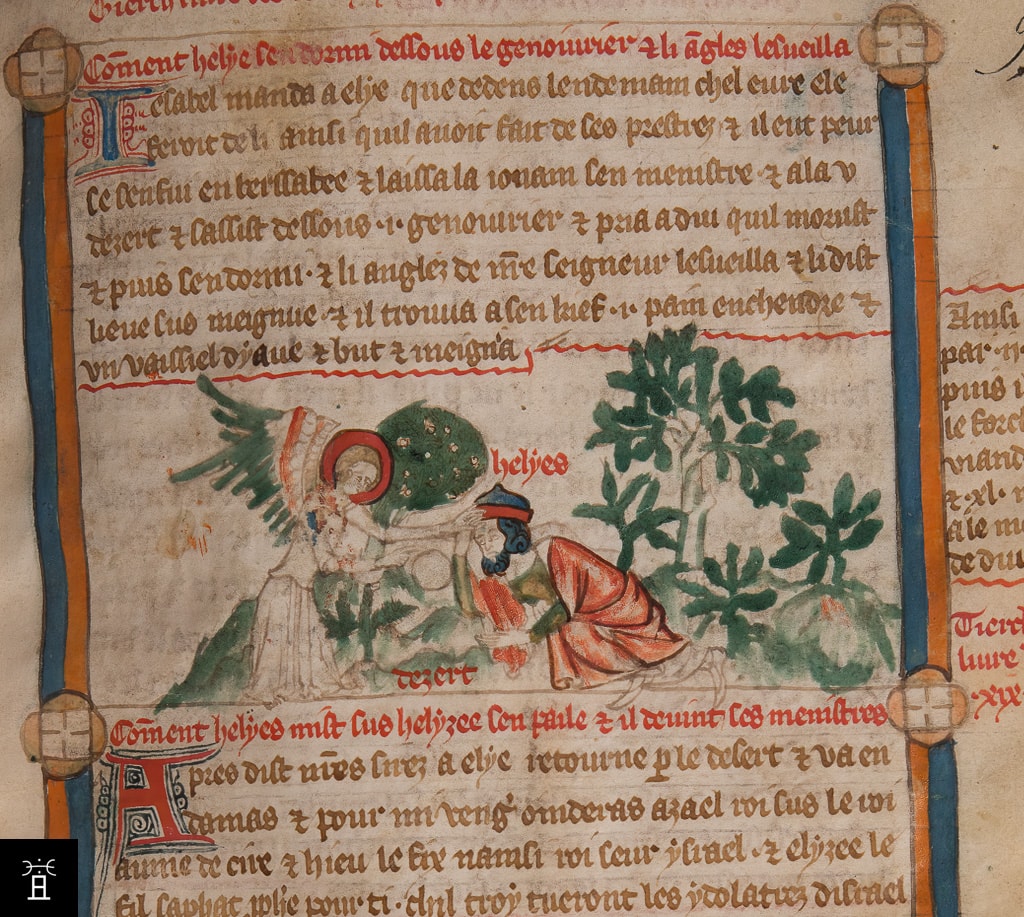

Dans le premier livre des Rois, le prophète Élie, pourchassé par les émissaires de la reine Jézabel, s’enfuit dans le désert. Epuisé il ne demande qu’une chose au Seigneur: la mort.

Dans la Vulgate

Premier livre des Rois, Élie (Helias) | Ancien Testament

version "sixto-clémentine" de Clément VIII en 1592

(19.4) et perrexit in desertum via unius diei cumque venisset et sederet subter unam iuniperum petivit animae suae ut moreretur et ait sufficit mihi Domine tolle animam meam neque enim melior sum quam patres mei.

(19.5) proiecitque seet obdormivitin umbra iuniperi et ecce angelus tetigit eum et dixit illi surge comede I Regum 19, Vulgate 1592

Dans la Vulgate, version latine de la Bible traduite en partie par Jérôme de Stridon à la fin du IVe siècle, l’arbre sous lequel Élie se repose est nommé "genévrier" (iuniperum). Ce passage, tiré du premier livre des Rois (1 Rois 19:4-8), est un moment clé de la vie du prophète. Accablé par la persécution de Jézabel, Élie se réfugie dans le désert, où il atteint un état de détresse extrême. Sa prière demandant la mort témoigne de son profond désespoir, mais aussi de son humanité. Pourtant, sous ce genévrier, un événement décisif se produit: un ange lui apporte de la nourriture et de l’eau, lui permettant de retrouver des forces pour poursuivre son chemin vers le mont Horeb.

Symbolisme du désert et du genévrier

Le désert, dans la tradition biblique, est souvent un lieu d'épreuve, de purification et de rencontre avec Dieu. Ici, toutefois, grâce au genévrier et à l’intervention divine, il devient aussi un espace de réconfort: nourriture, eau et repos y sont prodigués à Élie. Ce renversement symbolique illustre que, même dans la désolation, la providence divine agit pour soutenir et guider.

Arbre modeste mais résilient, le genévrier incarne la protection offerte par Dieu, même dans un environnement hostile. Cet épisode ne marque pas la fin du chemin pour Élie: au lieu d’exaucer son souhait de mourir, Dieu le fortifie pour qu’il poursuive sa mission prophétique.

Cheminement vers Horeb

Le mont Horeb, identifié au mont Sinaï, est un lieu sacré où Moïse a rencontré Dieu. En s’y dirigeant, Élie s’engage dans un double pèlerinage: une quête de Dieu, mais aussi une renaissance spirituelle. L’épisode du genévrier le prépare à cette révélation, lui rappelant que, malgré les épreuves, Dieu demeure présent et fidèle.

Ce récit n’est donc pas seulement celui d’une crise, mais aussi d’une transformation. Le genévrier et l’intervention divine dans le désert témoignent d’une vérité essentielle: même dans l’obscurité la plus profonde, un refuge et une force nous attendent dans la présence de Dieu.

Dans la Septante (LXX)

La désignation est plus générale. Le terme φυτόν désigne une plante comme ραθμ qui lui n'apparaissant qu'une fois reste vague et peu clair. Il est présenté avec l'explication "un arbre nommé rathmen (ραθμὲν) de l'hébreu רֹ֫תֶם ". Diverses traductions coexistent. Il a été traduit conjecturellement en caldéen par genêt, que l'on retrouve de nos jours dans les traductions.

(19.4) καὶ αὐτὸς ἐπορεύθη ἐν τῇ ἐρήμῳ ὁδὸν ἡμέρας καὶ ἦλθεν καὶ ἐκάθισεν ὑπὸ ραθμ ἓν καὶ ᾐτήσατο τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀποθανεῖν καὶ εἶπεν Ἱκανούσθω νῦν, λαβὲ δὴ τὴν ψυχήν μου ἀπ ἐμοῦ, κύριε, ὅτι οὐ κρείσσων ἐγώ εἰμι ὑπὲρ τοὺς πατέρας μου.

(19.5) καὶ ἐκοιμήθη καὶ ὕπνωσεν ἐκεῖ ὑπὸ φυτόν, καὶ ἰδού τις ἥψατο αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἀνάστηθι καὶ φάγε. Septante (282)

Termes et signification dans la Septante

Ce passage de la Septante (LXX) emploie le terme grecφυτόν, qui désigne toute sorte de plante, ce qui le rend relativement imprécis dans ce contexte. Il mentionne également ραθμὲν, un terme apparaissant une seule fois dans la Septante et correspondant à une translittération du mot hébreu רֹ֫תֶם (rotem). Ce dernier est généralement identifié comme une espèce de genêt dans les traductions modernes, bien qu'il existe une certaine ambiguïté concernant son interprétation.

Le mot hébreu רֹ֫תֶם (rotem)

En hébreu biblique, רֹ֫תֶם désigne généralement une plante du désert, identifiée comme un genêt (probablement Retama raetam, une espèce commune dans les régions arides du Moyen-Orient).

Associée aux paysages secs et désolés, elle offre une ombre limitée et son bois sert de combustible.

Le genévrier, plante rustique des sols pauvres, porte un symbolisme similaire dans la culture méditerranéenne. Cette proximité a sans doute conduit Jérôme à l’adopter comme équivalent dans sa traduction.

Traductions conjecturales

La traduction par iuniperus dans la Vulgate repose sur une interprétation cohérente dans son contexte, mais que les connaissances botaniques modernes jugent incorrecte. Aujourd'hui, רֹ֫תֶם est généralement identifié comme un genêt, bien que cette hypothèse reste conjecturale, le texte ne fournissant pas de précisions botaniques suffisantes.

Dans certaines traditions targoumiques (caldéennes),

Contexte et enjeux des traductions

Le choix de traduire

Cette incertitude est courante dans les textes anciens, où l'identification précise des noms de plantes ou d'animaux reste parfois difficile.

Les représentations du genévrier d'Élie dans les manuscrits du Moyen Âge

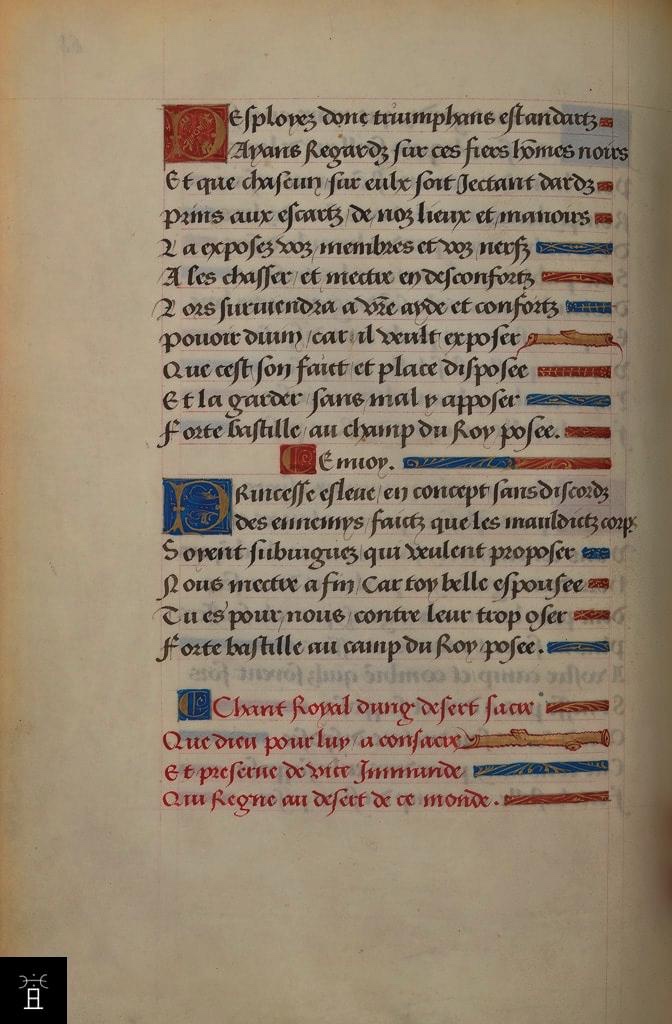

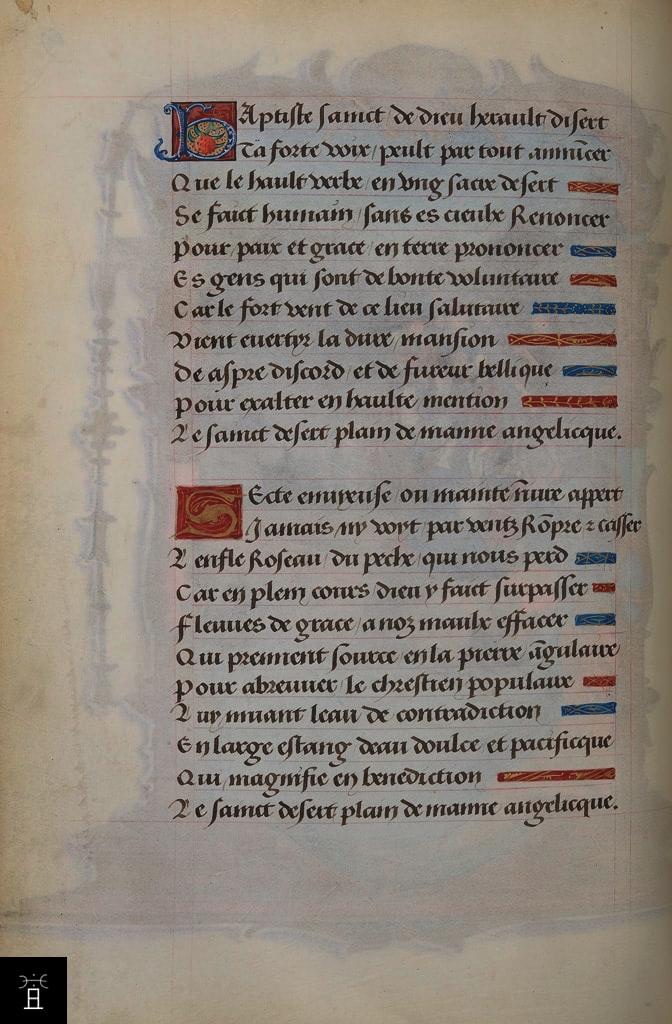

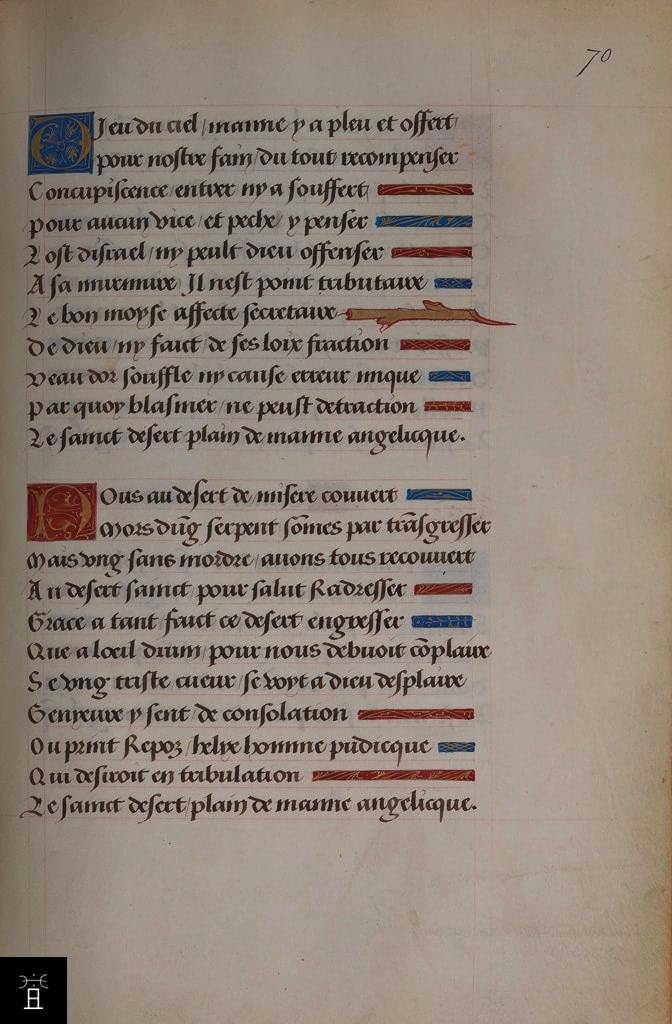

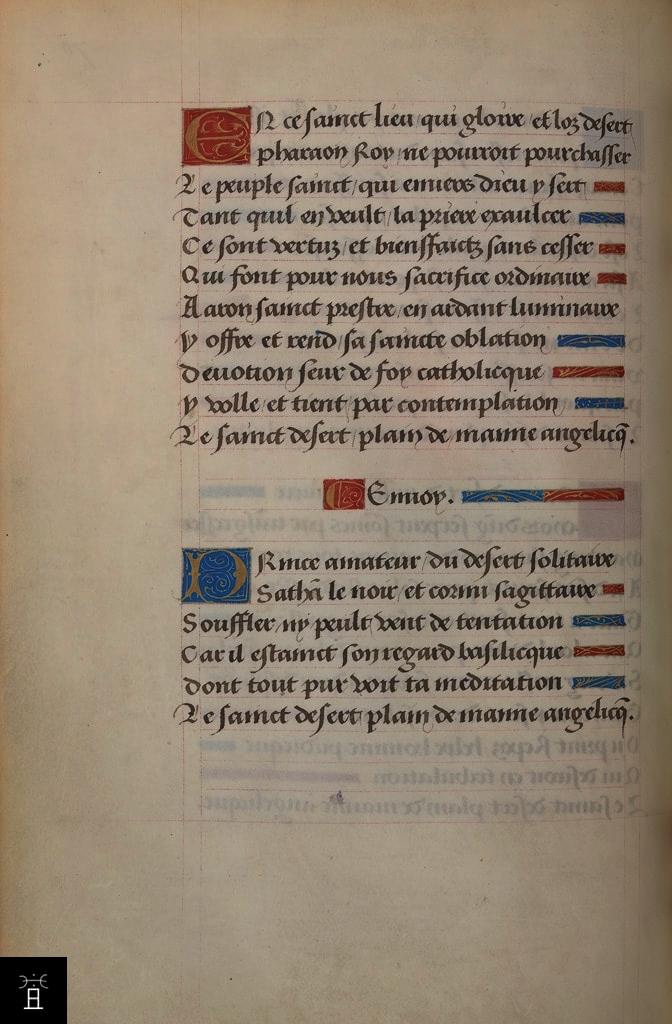

Les Puys étaient des sociétés poétiques du nord de la France dédiées à la louange de la Vierge, dans le but de soutenir et renforcer la doctrine de l'Immaculée Conception. Le chant royal est une forme de poésie à structure fixe, composée de cinq strophes suivant un même schéma rythmique et des rimes identiques, suivies d'un envoi, une sixième strophe plus courte.

Chant royal sur la Conception, couronné au Puy de Rouen en 1524 | Damp Nicolle Lescarre

Argument (f°68v)

Chant royal d’ung desert sacré,

Que Dieu pour luy a consacré,

Et preservé de vice immunde,

Qui regne au desert de ce monde.

(f°70r)

Se ung triste cueur se voyt a Dieu desplaire.

Genyevre y sent de consolation

Ou print repos Helye homme pudicque

Qui desiroit en tribulacion

XVIe siècle | Recueil des chants royaux, Puy de Rouen 1510-1528, Manuscrit FRA 1537 © BNF

Damp Nicolle Lescarre évoque l’image du désert sacré, symbole de pureté, comme un espace protégé par Dieu de la corruption du monde, en opposition au désert terrestre. Il réinterprète ainsi la symbolique protectrice du genévrier, telle qu’elle apparaît dans le récit de la fuite d’Élie au désert, en reprenant la traduction de la Vulgate.

Flamme si sainte en son clair durera,

Toujours luisante en publique apparence,

Tant que ce Monde en soi demeurera,

Et qu'on aura Amour en révérence.

Aussi je vois bien peu de différence

Entre l'ardeur qui nos cœurs poursuivra

Et la vertu qui vive nous suivra

Outre le Ciel amplement long et large.

Notre Genèvre ainsi doncques vivra

Non offensé d'aucun mortel Létharge

Souffrir non souffrir

Maurice Scève, Délie, objet de plus haute vertu, CCCCLVIII, 1544

Dans Délie, objet de plus haute vertu, Maurice Scève associe le genévrier à l'immortalité de l'amour au-delà de la mort.

Comme l’a démontré Gérard Defaux dans son article «(Re)visiting Délie: Maurice Scève and Marian Poetry», Scève s’approprie les codes de la poésie mariale et des chants royaux pour dépeindre Délie, empruntant à ces traditions leur vocabulaire, leurs images et leurs symboles.

Ce procédé instaure un parallèle entre le culte chrétien voué à la Vierge Marie et l’admiration quasi religieuse que l’amant porte à Délie, transformant ainsi l’amour profane en une sacralité païenne.

Le genévrier et la Vierge Marie

LÉGENDE | La fuite en Egypte de la Sainte FamilleLors de la fuite en Égypte de la Sainte Famille pour échapper au massacre des Saints Innocents ordonné par le roi Hérode, la Vierge Marie, Joseph et l'enfant Jésus, arrivés aux abords de Jérusalem, rencontrèrent un genévrier. Celui-ci leur offrit refuge. Pour le remercier, Marie promit à ce jeune arbrisseau qu’il deviendrait un arbre. Depuis ce jour, le genévrier s’élève en arbre, devenu symbole de protection et de refuge.

Tradition populaire: Récits apocryphes développés à partir de l'Évangile selon Saint Matthieu (Mt 2, 13-23)

La dévotion à Marie plonge ses racines dans les premiers siècles du christianisme. L’association du genévrier à la Vierge Marie émerge au Moyen Âge dans la tradition populaire, bien que sa datation précise reste incertaine.

Plusieurs facteurs ont pu favoriser cette association, notamment le rôle du genévrier comme symbole de protection et de purification dans les cultures pré-chrétiennes (véhiculé par le genévrier protecteur d'Elie dans la Vulgate par exemple).

On retrouve des récits similaires mettant en scène des arbres protecteurs dans d'autres traditions chrétiennes, où se mêlent héritages païens et influences chrétiennes.

Le genévrier à travers les grandes périodes de la civilisation egyptiennes

Les premières mentions de l'utilisation des genévriers remontent à la période prédynastique egyptienne (IVe millénaire av. J-C). Dans les papyrus, différentes espèces ont été identifiées telles que le genévrier de Phénicie, appelé wʿn en égyptien ancien et le Genévrier de Syrie (Juniperus drupacea Labill. section caryocedrus), mʿr en égyptien ancien.

Baies de genévrier de Phénicie (pr.t signifie graine, semence)

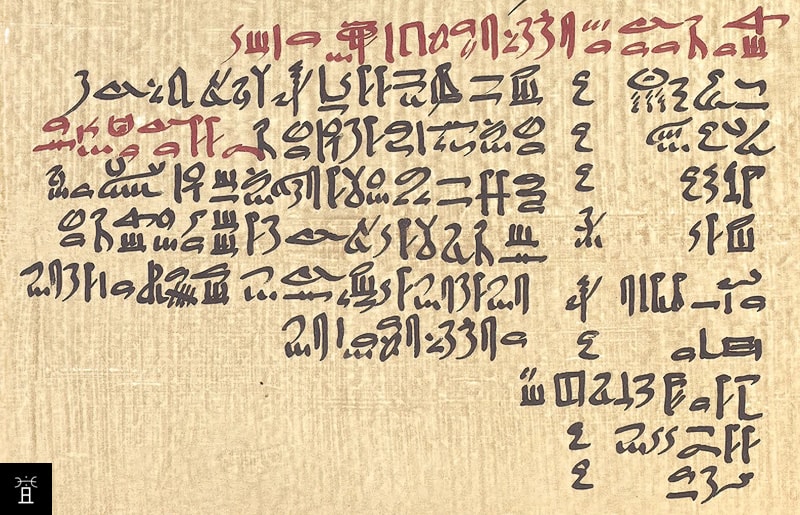

Le papyrus Ebers

Le papyrus Ebers est l'un des plus anciens traités médicaux, décrivant l’usage des plantes en médecine. Retrouvé dans les ruines du temple de Louxor, il fut rédigé à Thèbes vers 1600 av. J.-C. Il recense l’usage de plus de 500 plantes médicinales et répertorie 700 «recettes de médicaments». On y trouve également de nombreuses plantes dont les noms n’ont pas été traduits, comme la plante-tiam et la plante-djaret, ainsi que des espèces connues telles que le ricin, la figue, la baie de genévrier, la racine de grenadier, les feuilles d’acacia et l’oliban. Le pavot était utilisé pour soulager les maux de tête, et certaines plantes entraient dans la composition de rituels d'incantation.

XVIe siècle av. J.-C. Traité médical| © Universitätsbibliothek Leipzig

Mélange d'encens: Ce qui est fait pour rendre l'odeur d'une maison ou d'un vêtement agréable: myrrhe séchée, baies de genévrier de Phénicie, encens, herbe gu, bois de camphre* d'Afrique de l'Est, mastic/pâte, roseau des marais de Syro-Palestine, drogue inktun, drogue djemten, résine d'arbre storax*. À moudre finement. (Et) à transformer en une masse homogène. (Quelque chose) de cela est mis au feu.

* traduction incertaine

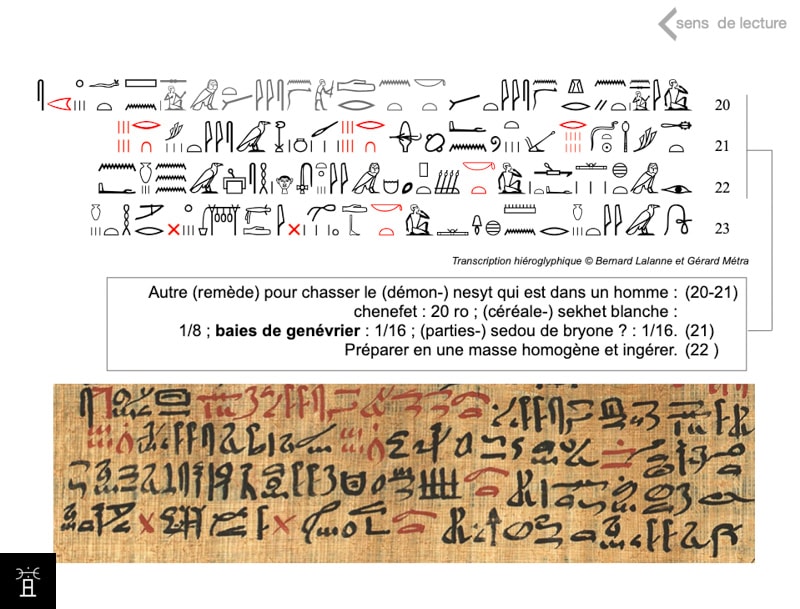

Papyrus Ebers, EB 752 (89, 20 – 89, 22): Un autre (remède) pour éliminer une affliction nesyt chez un homme

Les livres des respirations

Les Livres des Respirations sont une collection de textes funéraires égyptiens datant de la dynastie ptolémaïque et de la période romaine. Parmi eux, le Livre second des Respirations, rédigé à ces époques, contient des formules destinées à assurer la survie et la transformation du défunt dans l’au-delà, en lui garantissant notamment la respiration et la vitalité auprès des dieux.

Un exemple de rituel funéraire évoquant le genévrier ainsi que d'autres aromates est décrit de la façon suivante:

Ô Osiris N!

Le genévrier issu de Rê vient à toi, la bonne émanation d'Osiris. Elle vient la sueur qui provient de (s.on) corps ! Il vient à toi le bois précieux qui provient de Chou ! Elle vient à toi l'émanation parfaite des arbres divins ! Ils sanctifient ton cadavre dans l'Occident, ils illuminent ton corps parmi les Occidentaux [dans ( ?) ] le Pavillon Divin.

Ô Genévrier, chair du dieu grand! ô corps divin de Celui qui est à la tête des Occidentaux ! ô dieu grand qui réside à l'Occident! ô Celui dont le parfum est bon dans la Douat! ô Genévrier ' viens dans l'empire des morts viens, parfum d'Opôné! Viens, senteur divine! Viens, dieu grand parmi les dieux ! Texte appartenant à un prêtre d'Amon nommé Ânkhéfenkhonsou, et il devait lui permettre de renaître dans l’au-delà en bénéficiant des faveurs des dieux.

Traduction de Jean-Claude Goyon, Papyrus N 3148, Musée du Louvre

Plante sacrée, le genévrier est associé à la purification et à l'embaumement. Il était utilisé pour éloigner les forces du mal et sanctifier l’espace funéraire.

Les expressions "Chair du dieu grand" et "dieu grand parmi les dieux" font référence à Osiris, souverain du royaume des morts, situé symboliquement à l’ouest. Son corps régénéré est au cœur du mythe de la résurrection.

Quant à l'expression "corps divin", elle évoque la continuité de la vie après la mort: le défunt espère s’unir à Osiris et partager son immortalité.

Bien que le Kyphi ait d’abord eu une fonction rituelle, ses propriétés bénéfiques lui ont valu d’être intégré à la médecine et à l’embaumement des momies.

Plutarque: traité d'Isis et d'Osiris Livre II

Le traité D'Isis et d'Osiris de Plutarque est un texte philosophique et religieux qui explore les mythes égyptiens en les interprétant à la lumière de la pensée grecque.

Deux espèces de genévrier entraient dans la composition du kyphi, un encens sacré utilisé lors d’un rituel religieux égyptien dédié au culte du soleil. Associé à la spiritualité et au sommeil, il marquait la fin du cycle solaire, symbolisant l’entrée dans le monde invisible des dieux et des défunts. Plutarque établit un parallèle entre ce cycle solaire, reflet de la vie et de la mort, et le choix des substances qui composent le kyphi: une évolution progressive de la matière brute, représentée par la résine, vers des éléments plus élaborés et chargés de puissance symbolique, comme la myrrhe et le kyphi lui-même.

Si Dioscoride et Galien mentionnent également la présence de genévriers dans leurs recettes de Kyphi, celles-ci diffèrent néanmoins par le nombre et la nature de leurs ingrédients.

Chaque jour ils font trois sacrifices au soleil. Au lever de cet astre ils brûlent en son honneur de la résine (ῥητίνη), à midi de la myrrhe (σμύρνα), et à son coucher un parfum qu'ils appellent kyphi (κῦφι). II, 52 Le kyphi (κῦφι) est un parfum composé de seize ingrédients, de miel, de vin, de raisins secs, de souciet, de résine, de myrrhe, d'aspalathe, de seseli, de jonc odoriférant, d'asphalte, de feuilles de figuier, d'oseille, des deux espèces de genièvre (ἀρκεύθις), le grand et le petit, de cardamome et de roseau aromatique. II 80

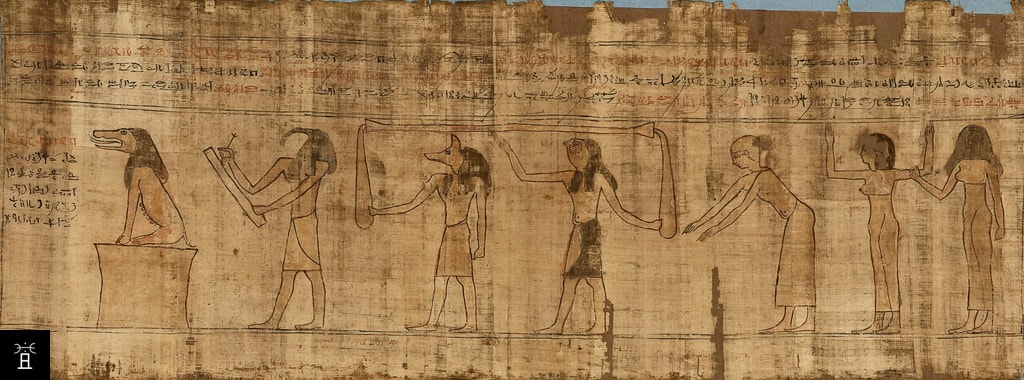

Le papyrus magico-funéraire Louvre E 5353

Le papyrus Louvre E 5353, conservé au Musée du Louvre, illustre la manière dont les pratiques funéraires et la magie s’entrelacent dans l’Égypte romaine tardive. Il met en scène des rituels d’exorcisme visant à anéantir le grand serpent Apophis et d’autres ennemis d’Osiris. À travers ces rites, il intègre des extraits du Livre des Morts, notamment la psychostasie, cette scène où l’âme du défunt est pesée pour déterminer sa pureté et son passage vers l’au-delà.

Dans ce Papyrus, le genévrier joue un rôle essentiel dans le rituel de destruction d’Apophis, l’ennemi du dieu solaire Rê. Ce rituel consiste à façonner des figurines représentant Apophis destinées à être détruites pour assurer la protection du défunt contre les forces du mal.

Le texte précise les matériaux utilisés pour confectionner ces figurines: du bois de genévrier de l’Est (ḫt n ʿrw n Ỉȝbt), du bois d’acacia de Sou (šnḏt n Sw) et de la cire (mnḥ).

Rarement mentionné dans la littérature funéraire égyptienne, le genévrier de l’Est s’oppose symboliquement à celui de l’Ouest, associé à Osiris et au domaine funéraire.

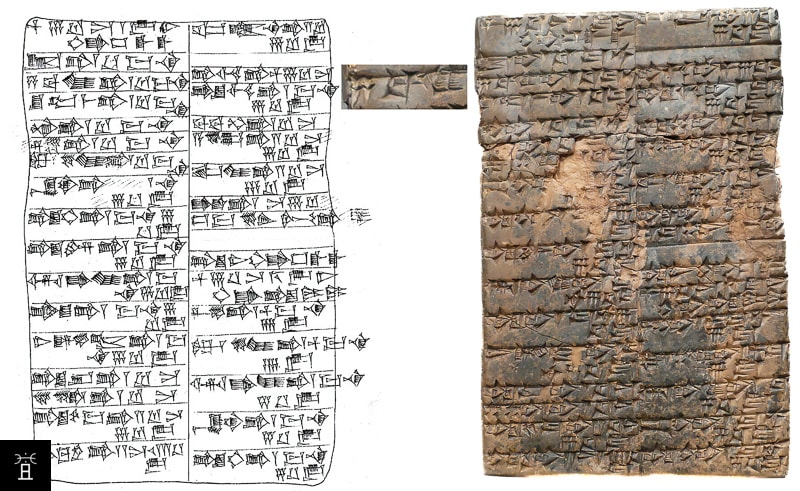

Le genévrier à travers les grandes périodes de la civilisation mésopotamienne

Le genévrier a joué un rôle important dans les différentes cultures mésopotamiennes, notamment pour ses usages médicinaux, rituels et utilitaires.

En sumérien, il est désigné par le terme za-ba-lum. langue isolée parlée en Basse Mésopotamie, le sumérien a progressivement cédé sa place à l’akkadien comme langue vernaculaire, tout en restant utilisé comme langue savante.

Avec l’essor de l’akkadien, une langue sémitique apparentée à l’arabe et à l’hébreu, d’autres termes ont émergé. En Babylonie ancienne, le genévrier est généralement appelé daprānu (GIŠdaprānu en écriture cunéiforme). Développé en Haute Mésopotamie, dans la région d’Akkad, l’akkadien s’est imposé comme langue dominante et s’est décliné en plusieurs dialectes, dont le babylonien et l’assyrien.

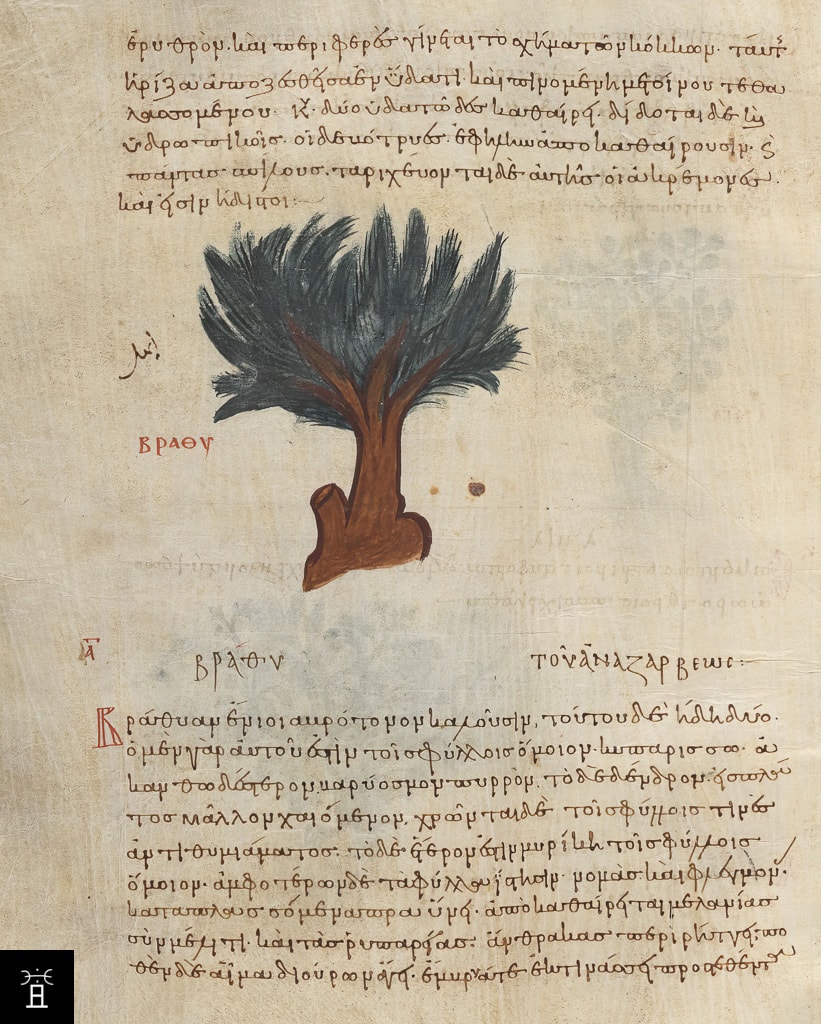

Un autre terme akkadien, burāšu, désigne quant à lui divers conifères, notamment le cyprès et certaines espèces de genévriers. Ce mot a voyagé à travers les langues du Proche-Orient ancien: on le retrouve en araméen (berātu), en hébreu (berōt) et en syriaque (beruta). Il a ensuite été adopté en grec sous la forme brathy (βραθύ), terme utilisé notamment par Galien et Dioscoride pour désigner le genévrier sabine.

Contrairement à daprānu, qui se réfère à des espèces spécifiques de genévriers, burāšu possède un sens plus large. Cette évolution linguistique illustre comment un terme mésopotamien a traversé le bassin méditerranéen, s’adaptant aux réalités botaniques et culturelles locales.

Utilisé dans les parfums, on retrouve le genévrier (gešza-ba-lum) avec le myrte (i3-a-su), le cyprès (i3-šu-ur2-min2), et le cèdre (i3 gešeren).

IIIe millénaire av. J.-C. Tablette liste d'aromates AO6042 (côte face) | © Musée du Louvre

La bonne huile des Grands Arbres: Ur III La Renaissance Sumérienne, Ummal1: 1(ban2) 6(disz) 2/3(disz) sila3 1(disz) gin2 i3 du10-ga gesz gal galCes ingrédients - cèdre, genévrier, myrte, cyprès - entraient aussi dans la composition de ce que les Sumériens appelaient "la bonne huile des Grands Arbres" (i.du10.ga.giš.gal.gal) et servait aussi bien à assainir l'air lors des épidémies qu'à accompagner les rites religieux par fumigation (pratiques spirituelles).

Selon les Sumériens, ces plantes avaient le pouvoir de purifier non seulement les corps, mais aussi les lieux et les âmes.

- Symbole de divinité et d'immortalité, le cèdre, bois noble et sacré, servait à ériger les constructions sacrées.

- Le genévrier était connu pour ses propriétés antiseptiques et protectrices.

- Le myrte, souvent lié aux rites de purification, était également utilisé en médecine.

- Le cyprès, arbre funéraire par excellence, évoquait la protection contre les forces maléfiques.

l2: Cèdre, 1 mine 2/3,

l3: Genévrier, 1 mine 2/3,

l4: Cyprès, 1 mine 2/3,

l5: Myrte, 1 mine 2/3,

l6: Jonc odorant, 1 mine 2/3

Une sculpture en pierre datant du règne du roi assyrien Ashurnasirpal II (883-859 av. J.-C.) a été découverte à Kalhu (aujourd’hui Nimrud, en Irak), l’une des capitales de l’Empire néo-assyrien.

Destinée à exalter la puissance du souverain et à affirmer son caractère divinisé, cette stèle célèbre ses conquêtes militaires ainsi que ses grands projets architecturaux.

Son inscription relate la construction de son palais à Kalhu, où le genévrier fut utilisé à la fois comme élément d’incrustation décoratif et comme essence végétale dans les jardins royaux.

J'ai repris la ville de Calah (Kalhu), fort de ma sagesse, le savoir qu'Ea, le roi des eaux souterraines, m'a accordé. J'ai enlevé l'ancienne colline de décombres ; j'ai creusé jusqu'au niveau de l'eau ; j'ai construit une nouvelle terrasse mesurant, du niveau de l'eau jusqu'au bord supérieur, 120 rangées de briques. Sur celle-ci, j'ai élevé, pour mon siège royal et pour mon plaisir personnel, de magnifiques salles, voûtées de poutres de buis, de Magan-ash, de cèdre, de cyprès, de térébinthe, de tarpi'u et de mehru ; j'ai garni des portes en cèdre, cyprès,genévrier, buis et Magan-ash de bandes de bronze, et je les ai accrochées dans leurs encadrements.

J'ai rassemblé et planté dans mon jardin, provenant des pays que j'ai traversés et des montagnes que j'ai franchies, les arbres et plantes élevés à partir de graines que j'y ai trouvées, tels que : cèdres, cyprès, arbres parfumés simmesallu, genévriers burasu, arbres produisant de la myrrhe, genévriers dapranu (GIŠ.dap-ra-ni), arbres fruitiers à coque, palmiers-dattiers, ébènes, Magan-ash, oliviers, tamarindiers, chênes, arbres tarpi'u-térébinthe, arbres fruitiers luddu, pistachiers et corniers, arbres mehru, arbres se.mur, arbres tijatu, chênes de Kanish, saules, arbres sadanu, grenadiers, pruniers, sapins, arbres ingirasu, poiriers kamesseru, arbres fruitiers supur-gillu, figuiers, vignes, poiriers angasu, arbres aromatiques sumlalu, arbres titip, arbres hip/butu, arbres zansaliqqu, pommiers des marais, arbres hambuququ, arbres nuhurtu, arbres ursinu, arbres résineux kanaktu [et d'autres]. Ashurnasirpal II 023

Le genévrier dans la botanique et la médecine de l’Antiquité gréco-romaine

En grec ancien, le terme ἄρκευθος (árkeuthos en attique) désigne différentes espèces de genévrier. Une variante crétoise, ἄργετος (argetos), est également employée pour nommer cette plante, illustrant la diversité lexicale qui l’entoure. Par ailleurs, le mot κέδρος (kédros) est un terme plus général pouvant désigner aussi bien les cèdres que les genévriers, ce qui témoigne d’une certaine ambiguïté dans l’usage de ces noms dans l’Antiquité. Cette incertitude se retrouve en latin avec le mot cedrus, qui pouvait désigner ces deux types d’arbres.

En grec ancien, brathy s'applique au genévrier sabina (herba savina en latin).

Au IIe siècle av. J.-C., Nicandre de Colophon publie deux poèmes iologiques (c'est à dire relatif aux traitements medicaux des venins et poisons): les Thériaques (thêriaka Θηριακά du grec theriakos signifiant "relatif aux bêtes sauvages") et les Alexipharmaques (Alexipharmaca).

les Thériaques traitent des morsures venimeuses et de leurs remèdes, et

les Alexipharmaques se consacrent aux substances vénéneuses et à leurs antidotes.

Nicandre y mentionne les baies de genévrier et les graines du cèdre-sapin (81: κεδρίδες, 585: ἀρκευθίς et 597: κεδρίσιν). Il n'y a aucune mention de Nicandre à une quelconque référence au mythe de Médée.

C'est la première mention du mot Thériarques utilisé au pluriel.

Les Thériarques

Nicandre propose différents remèdes et traitements à base de genévriers

Onguents vers 80-85Dans ces vers, Nicandre décrit les plantes et les objets utilisés dans la préparation des onguents qui servent à éloigner les serpents. Nicandre mentionne les graines de cèdre-sapin (kedrides, κεδρίδες) comme un remède, probablement utilisé pour ses propriétés purifiantes ou antiseptiques. Ces graines étaient appréciées pour leur capacité à neutraliser certains venins ou toxines.

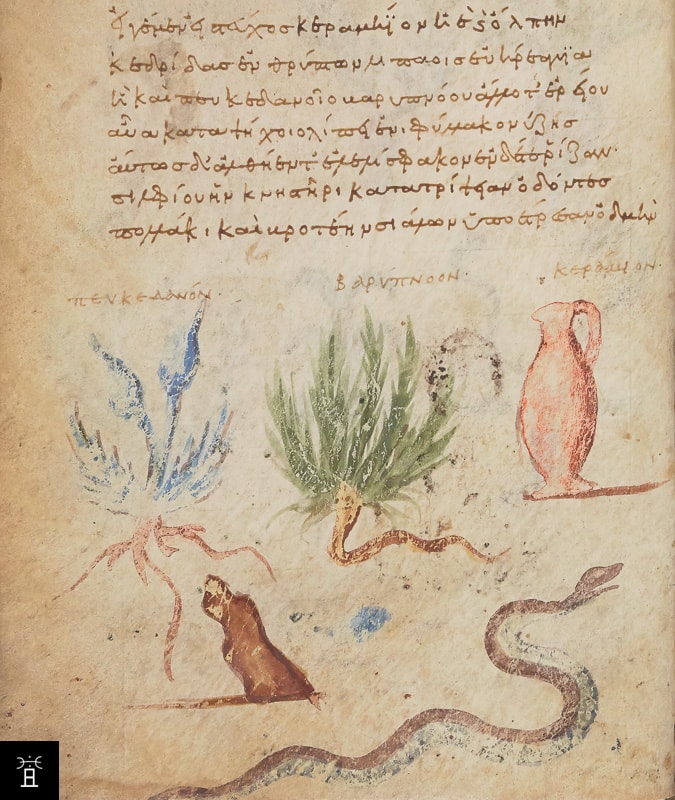

80 - Εἴ γε μέν, ἐς τεῦχος κεραμήιον ἠὲ καὶ ὄλπην

81 κεδρίδας ἐνθρύπτων λιπάοις εὐήρεα γυῖα,

82 ἢ καὶ πευκεδάνοιο βαρυπνόου, ἄλλοτ' ὀρείου

83 αὖα καταψήχοιο λίπει ἔνι φύλλα κονύζης·

84 αὕτως δ' ἀλθήεντ' ἐλελίσφακον, ἐν δέ τε ῥίζαν

85 σιλφίου, ἣν κνηστῆρι κατατρίψειαν ὀδόντες.

Or cà, en un vase de terre cuite ou une gourde à huile émiette les graines du cédre-sapin et enduis tes membres souples de cet onguent, ou bien encore broie dans l'huile les feuilles séches du peucédan aux lourdes exhalaisons, ou de l'aunée de montagne; de même, la sauge salutaire, et aussi la racine du silphium que doivent pulvériser les dents de la rape.

Remèdes composés vers 584-586 & 594-598

Nicandre décrit quelques remèdes et traitements particuliers. Il cite les baies de genévrier (arkeuthis, ἀρκευθίς) comme un ingrédient médicinal. Le genévrier, connu pour ses propriétés antiseptiques, pouvait être employé dans des traitements pour lutter contre les infections liées aux morsures venimeuses.

Au vers 597, Nicandre fait à nouveau référence aux graines de cèdre-sapin (kedrisin, κεδρίσιν). Il semble renforcer l'idée que ces graines étaient efficaces contre des poisons spécifiques, sans toutefois préciser leur mode de préparation ou de dosage. Nicandre suggère une application externe ou une ingestion dans une décoction.

ἄρκευθος (árkeuthos) → Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa

584 Μηδὲ σέ γε χραίσμη πολίου λάθοι ἠὲ κέδροιο,

585 ἀρκευθίς, σφαῖραί τε θερειλεχέος πλατάνοιο,

586 σπέρματα βουπλεύρου τε καὶ Ἰδαίης κυπαρίσσου·

N'ignore pas davantage le secours de la germandrée-polion ou du laurier-rose, les baies du genévrier et les fruits globuleux du platane, qui offre une couche en été, ainsi que les graines du buplévre et du cyprés Idéen.

594 - Ἄγρει δ' ἑξάμορον κοτύλης εὐώδεα πίσσαν,

595 καὶ χλοεροῦ νάρθηκος ἀπὸ μέσον ἦτρον ὀλόψας,

596 ἠὲ καὶ ἱππείου μαράθου πολυαυξέα ῥίζαν

597 κεδρίσιν ἐντρίψας, ἐλεοθρέπτου τε σελίνου

598 σπέρματα· μεστωθὲν δὲ χάδοι βάθος ὀξυβάφοιο.

Prends de la poix odorante, un sixiéme de cotyle, et la moelle de la grande férule écorcée encore verte, ou bien la racine vigoureuse du fenouil-des-chevaux, que tu broieras avec des baies de genévriers, ainsi que les graines de l'ache qui pousse dans les marais

La Theriaque d'Andromaque et la Theriarque des pauvres

La thériaque (θηριακή) est une substance composée utilisée au départ comme antidote aux morsures de serpents, de chiens et d’autres animaux venimeux, mais qui sert finalement contre tous les poisons, voire contre toutes les maladies redoutées.

Galien décrypte à l'intention de son dédicataire, un riche romain du nom de Pison féru de médecine et de philosophie, les différentes étapes de sa préparation et détaille les maladies dont la thériaque est capable de triompher.

La Thériaque des pauvres est une version simplifiée et moins coûteuse de la Thériaque d’Andromaque, destinée à ceux qui ne pouvaient pas se procurer tous les ingrédients exotiques de la recette originale. Elle contient du genévrier, sous forme de baies, qui étaient réputées pour leurs propriétés diurétiques, digestives et antiseptiques.

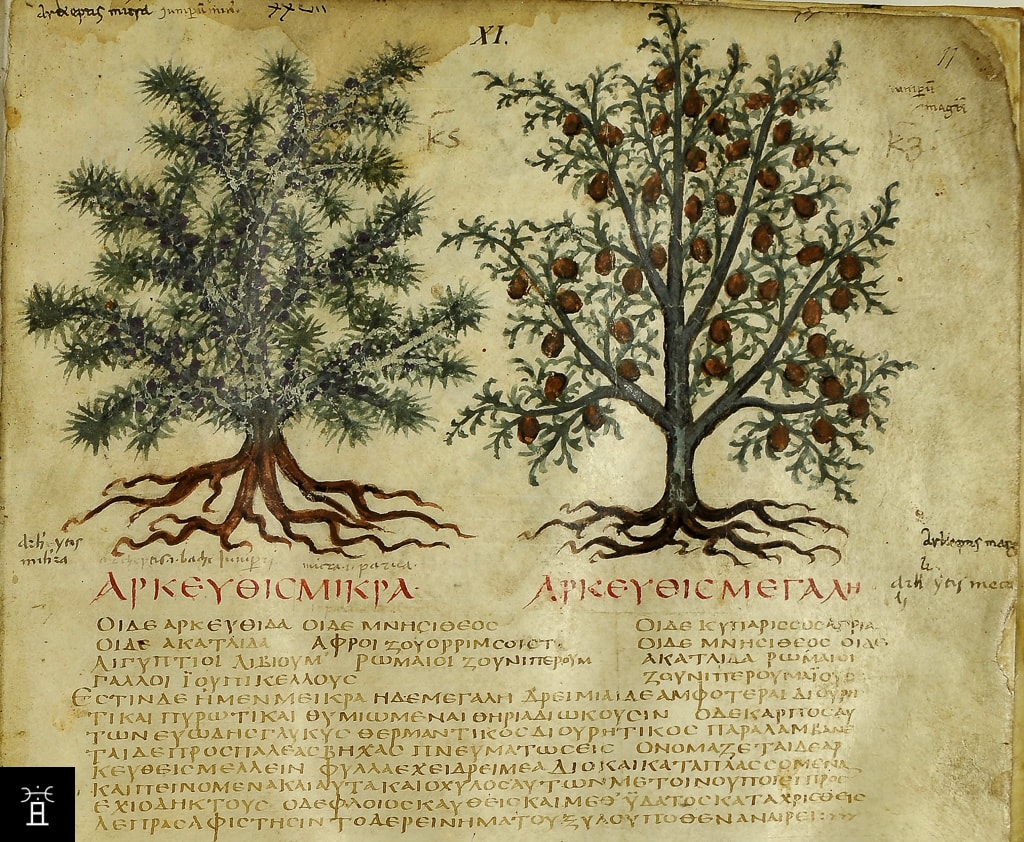

Au Ier siècle ap. J.-C., Dioscoride, médecin et botaniste grec du Ier siècle, mentionne les différentes espèces de genévrier et leurs utilisations médicinales dans son œuvre "De Materia Medica".

Certains genévriers sont plus gros, d'autres plus petits. Les deux types de genévriers [le plus gros et le plus petit] sont piquants, diurétiques et réchauffants, et lorsqu'ils brûlent, leurs fumées chassent les serpents. L'un des types de fruits (appelé baie de genévrier) est de la taille d'une noisette, l'autre de la taille d'un haricot - tous deux ronds et parfumés, sucrés et un peu amers à mâcher. Il est légèrement réchauffant et astringent, bon pour l'estomac, bon pris en boisson pour les infirmités de la poitrine, la toux, les gaz, les coliques et les poisons des créatures venimeuses. Il est également diurétique; par conséquent, il est bon pour les convulsions et les hernies, et pour ceux qui ont l'utérus congestionné ou bloqué.

Il existe aussi un grand genévrier, que certains appellent cypressus sylvestris, d'autres mnesitheus, d'autres acatera, et les Romains juniperus, et qui est connu de la plupart comme un cyprès poussant la plupart du temps dans des endroits accidentés et près de la mer. Il a les mêmes propriétés que le premier. Le petit genévrier est appelé par certains archeuthis, d'autres mnesitheus, d'autres acatalis, les Africains zuorinsipet, les Egyptiens libium, les Romains juniperus, et les Gaulois jupicellusum.

Il y a deux sortes de sabine. L'une a des feuilles comme celles du cyprès, mais plus piquantes, avec une odeur forte, et piquantes et de nature chaude. L'arbre est court et s'étend surtout en largeur. Certains utilisent les feuilles pour parfumer. L'autre sorte a des feuilles comme la myrica (tamaris). Livre I

La diffusion du Materia medica

VIe siècle ap. J.-C.: Dioscoride de Vienne, Codex Vidobenensis medicus Graecus 1

Ce codex est un recueil d'une grande partie de la connaissance pharmaceutique du monde grec et romain antique, la section principale étant un herbier illustré qui représente 387 plantes ainsi que des références à leurs utilisations médicinales.

f°34r | Dioscoride de Vienne

ARKEOTHOS MIKRA → Juniperus excelsa Genévrier grec

f°33v | Dioscoride de Vienne

ARKEOTHOS → Juniperus phoenicea

Xe siècle ap. J.-C.: Dioscoride, MS 652

f°244v | MS 652

BRATHUS → Juniperus sabina

f°246r | MS 652

Juniperus oxycedrus

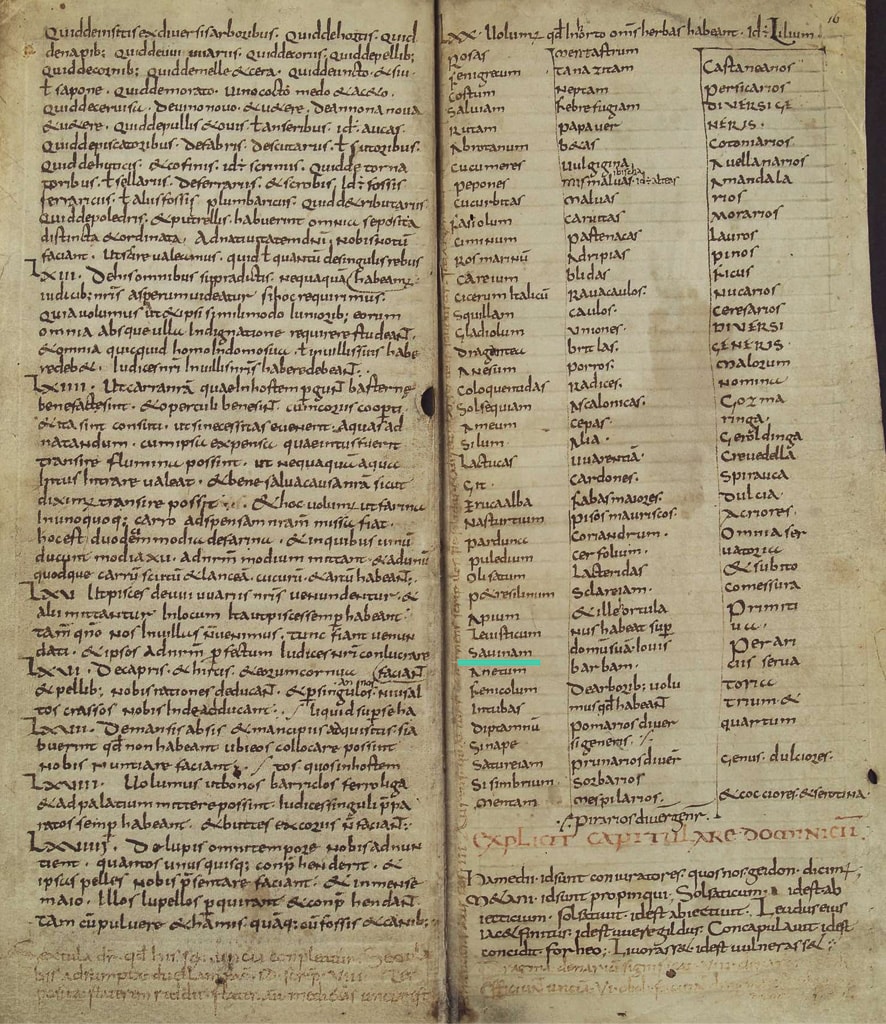

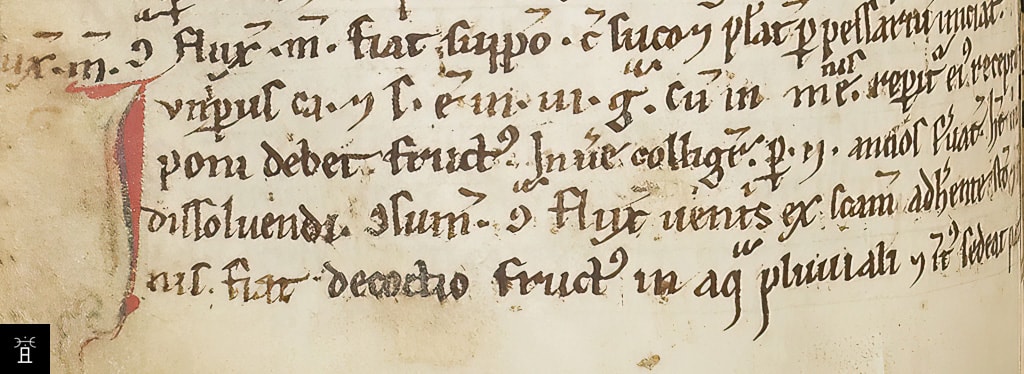

Le genévrier au Moyen-Âge