Carnet d'exploration du massif de la Clape

de JYB, AC et Ma Clape

Les noms de lieux, héritages du passé, sont souvent porteurs d’indices sur les sociétés anciennes.

Près du domaine de Rouquette, sur la commune de Narbonne, s’étend l’ancien littoral. Là, face à la mer, les falaises mortes se dressent, témoins silencieux d’un temps révolu. Au cœur de ce paysage figé, un lieu-dit intrigue: la Femme Morte. Son nom, à la connotation dramatique, semble porter l’empreinte d’un passé enfoui dans les méandres du temps. D’où vient cette appellation énigmatique? Relève-t-elle d’un fait historique, d’une légende ancestrale?

La Femme morte, la Falaise condamnée et la Mer éternelle

Nul ne sait quand elle est tombée,

Si c’est la nuit ou le destin,

Si c’est la mer qui l’a pleurée

Ou le vent, d’un souffle incertain.

Mais sur la côte, où l’onde cède,

Là où le roc défie les cieux,

Un promontoire aux lignes sombres

Épouse un corps silencieux.

On dit qu’en scrutant la pierre,

Gravée dans l’ombre et le sel amer,

On peut voir une femme entière

Couchée dans le flanc déserté.

Sa tête penche, lasse et grave,

Ses bras s’étirent vers l’oubli,

Son dos s’efface sous les vagues,

Et son regard s’ouvre à la nuit.

La falaise, sœur de sa peine,

Se fend, s’effrite et se déploie,

Son front lézardé se déchaîne,

Brisé d’attente et de froid.

Mais la mer s’éloigne, insensible,

Déploie au loin son long linceul,

Murmurant son hymne aux absoutes,

Indifférente, éternelle.

Introduction au carnet

Après avoir évoqué la dimension poétique du lieu, il devient essentiel d’y errer soi-même.

Il y a des noms qui flottent sur les cartes comme des souffles, des murmures venus d’un autre temps. La Femme Morte. Quelque part sur les falaises mortes et érodées du massif de la Clape. Deux mots qui m’attirent, qui me troublent presque.

Je suis venu voir.

Est-ce le souvenir d’un drame effacé? La trace d’une peur ancienne? Ou juste un hasard du paysage, un jeu d’ombres sculpté par le vent, la mer et le temps?

Chercher l’origine de ce nom, c’est accepter de suivre une piste incertaine. Quelques archives épargnées par le temps, des récits où la mémoire hésite entre légende et vérité.

Des premières traces laissées dans d’anciens manuscrits aux cartes qui, siècle après siècle, ont gardé son empreinte, jusqu’aux voix qui, encore aujourd’hui, murmurent son mystère.

Au bout du chemin, peut-être une histoire. Il suffit d’écouter.

Une déambulation contemplative du lieu: traces visibles et horizons oubliés du paysage médiéval

Dans la lueur du jour naissant comme dans l’or du soleil couchant, cette exploration se veut une errance sensible, une invitation à observer, ressentir et interroger le lien entre le paysage et le regard humain. Mais que voyait-on ici autrefois?

Les paysages d’antan, que nous ne connaissons qu’imparfaitement, ont pu évoluer, se transformer, rendant parfois difficile la perception de ce qui frappait jadis l’imaginaire. À cela s’ajoutent nos propres biais modernes: notre regard, façonné par d’autres repères esthétiques et culturels, ne perçoit peut-être plus ce qui s’imposait autrefois comme une évidence. Et que dire des histoires perdues qui donnaient sens à ces formes, de ces récits qui, autrefois, habitaient la pierre et lui prêtaient une âme?

Que dire aussi de la présence austère des fourches patibulaires qui jouxtaient le chemin? Dressés en hauteur pour que tous puissent les voir, ces gibets servaient d’avertissement et imprégnaient l’imaginaire collectif d’une crainte sourde.

À l’aube, ce que le plein jour dissipe pourrait réapparaître: une silhouette murmurée, une histoire oubliée que d’autres savaient nommer. Et le soir, lorsque le ciel s’embrase et que les ombres s’étirent, le passé semble parfois plus proche, comme si la lumière mourante ravivait d’anciennes présences.

Une déambulation géologique du lieu: l'érosion marine

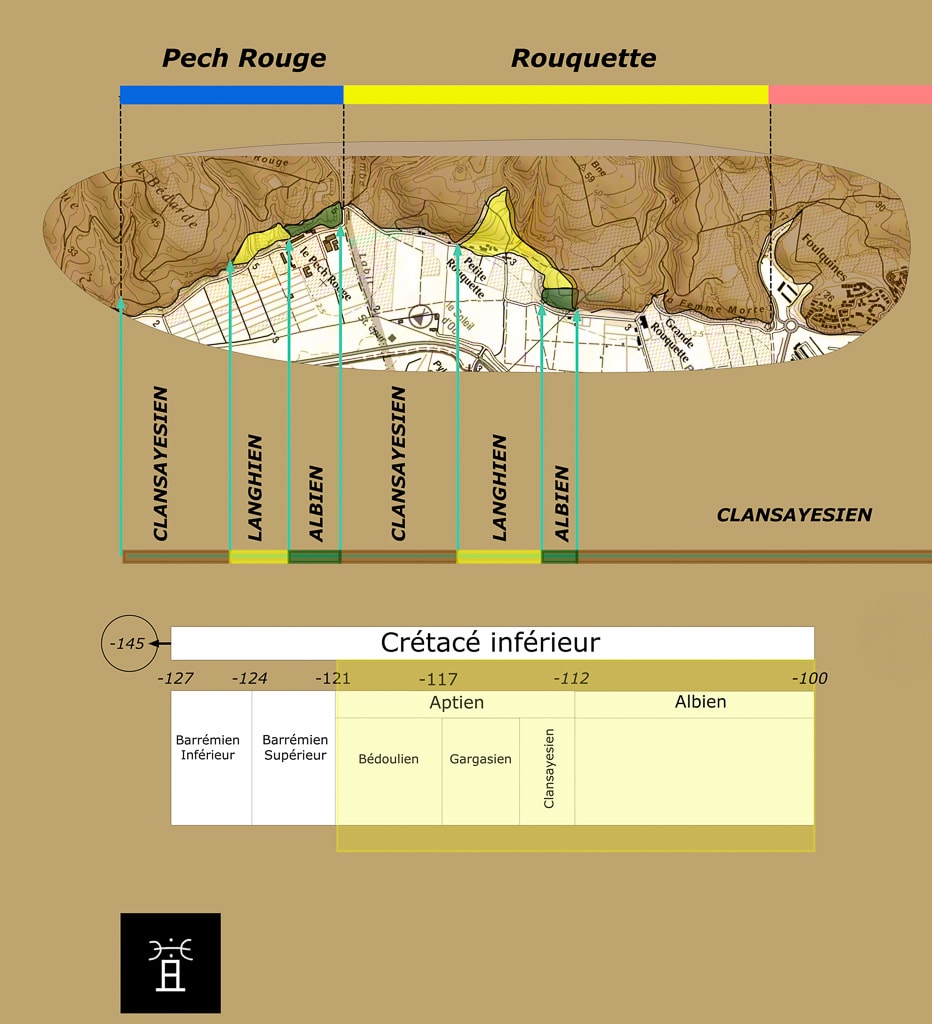

Témoins d’un passé révolu, les falaises mortes de Pech Rouge et Rouquette érodées, creusées, fendues par la mer, se dressent encore, imposantes. Du haut de leurs 25 mètres, elles nous rappellent la majesté qui fut jadis la leur, lorsque la mer venait s'écraser à leur pied.

Datant du Crétacé inférieur, ces falaises présentent des différences stratigraphiques notables. Celles de Pech Rouge à la Femme morte sont principalement composées de calcaires du Clansayésien (calcaire supérieur), avec des dépôts du Gargasien (calcaire moyen).

Dans l’Antiquité, la côte était rocheuse et les plages inexistantes. Aujourd’hui, ces falaises mortes reposent à plus de 800m de la mer, vestiges silencieux du temps qui passe.

La première attestation écrite

L'acte, le territoire et le lieu femna morta dans le massif de la Clape

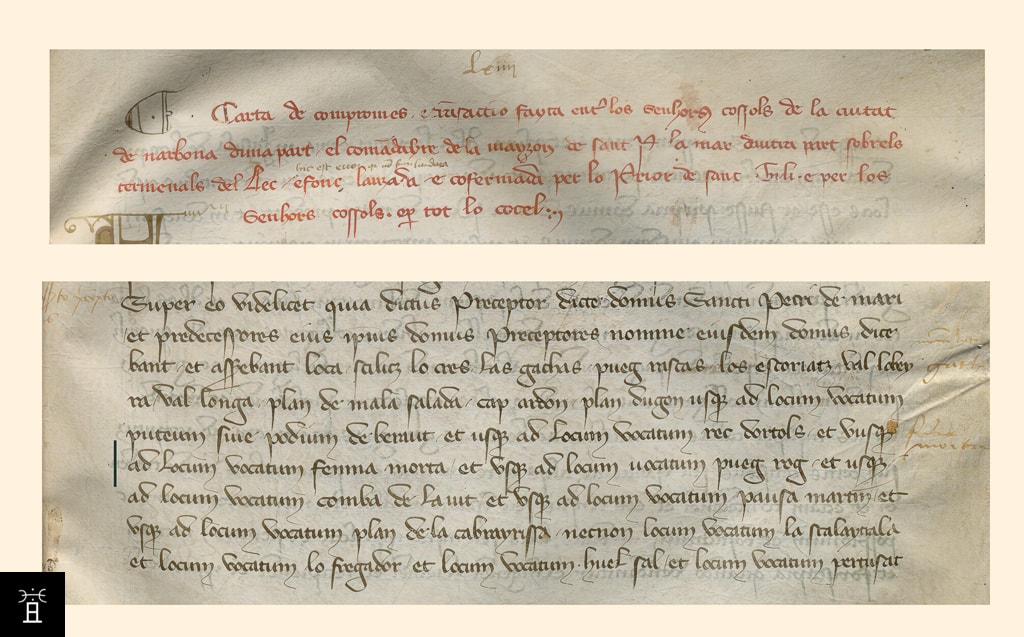

Le toponyme la Femme Morte apparaît sous sa forme occitane Femna morta dans une transaction rédigée en latin en 1329, conservée aux archives communales de Narbonne. Cette mention atteste d’une origine plus ancienne, et sa localisation actuelle est bien établie.

Graphie du lieu-dit

Cet acte concerne un accord entre les consuls de la Cité et le précepteur Hugues Lagier ( Hugonem Lagerii nommé le 26 juin 1327), de la maison de Saint-Pierre de la Mer, de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, au sujet de leurs prétentions respectives sur divers droits: emphytéose, pâturage, chasse, pêche, lignerage, cueillette du vermillon, etc., dans le territoire de l'île del Lec.

À cette fin, ils définissent le territoire en énumérant les ténements qui le composent, soit en nommant directement les terres (ex. plan dugon ), soit en indiquant leurs limites à l’aide du terme usque .

Les lieux indiqués dans une transaction de 1329

(…) usque ad locum vocatum puteum sive podium de Beraut, et usque ad locum vocatum rec d'Ortols, et usque ad locum vocatum Femna morta, et usque ad locum vocatum Pueg Rog, et usque ad locum vocatum comba de Lavit (…)

Carta de compromes e transactio fayta entre los senhors cossols de la Ciutat de Narbona d'una part el commandayre de la mayson de Sant Pierre la Mar, d'autra part, sobrels termenals del Lec, e fouc lauzada e cofermada per lo prior de Sant Gili e per los senhors cossols e per tôt lo cocel.

… Jusqu'au lieu appelé Puteum ou Podium de Beraut, et jusqu'au lieu appelé Rec dortols, et jusqu'au lieu appelé Femna Morta, et jusqu'au lieu appelé Pueg Rog, et jusqu'au lieu appelé Comba de Lavit …

Ce passage décrit une progression continue en marquant les limites par des repères, dont certains ont conservé leur nom jusqu’à aujourd’hui, tandis que d’autres l’ont perdu. La formule usque ad locum vocatum... , typique des documents médiévaux tels que les chartes ou les actes notariés, servait à décrire avec une certaine précision les frontières territoriales.

Les lieux indiqués dans une transaction de 1345

Seize ans plus tard, une autre transaction fixe les droits et usages des terres du massif de la Clape, à la limite entre Gruissan et Narbonne. Certaines sont exclusivement réservées aux habitants de Narbonne pour tout usage, tandis que d’autres sont attribuées aux habitants de Gruissan pour des activités précises: la dépaissance et l’abreuvage des bestiaux, la stabulation, ainsi que la cueillette du vermillon. Toutefois, aucun droit de faire ruscas n’est accordé, et le droit de lignerage reste strictement limité aux dispositions établies.

La partie sud du lieu Femna Morta autour de la Combe Labit, est aussi mentionnée dans cette transaction.

Cet acte a été décrit et analysé sous l’angle de l’identification des lieux mentionnés dans le carnet 1345 ou les traces du passé dans les paysages d'aujourd'hui. Ce travail s’inscrit dans les Itinérances imaginées du Massif de la Clape.

Comparé à celui de 1329, l’acte de 1345 met davantage l’accent sur les constructions humaines, notamment les bastides et les jasses (attraction patronymique). Le premier, en revanche, mentionne surtout des éléments naturels du paysage, tels que les pechs et les recs.

Ces deux actes, en mettant en lumière des aspects différents du territoire, apparaissent ainsi comme complémentaires et témoignent de l’évolution des marqueurs paysagers utilisés comme repères.

Ce que nous disent ces toponymes voisins

Puteum sive podium de Beraut: Dans cet acte, le rédacteur a choisi de doubler la désignation de ce lieu (puits et pech de Béraut), sans doute pour plus de clarté. Ce phénomène illustre l’attraction patronymique qui apparaît dès le XIIe siècle. Ici, le nom Béraut semble davantage renvoyer à un domaine, peut-être en raison de son usage toponymique ou de son lien avec un propriétaire. Peut-on voir en ce lieu celui qui deviendra plus tard, au XVIIe siècle,le domaine de Rouquette-le-Haut?

Rec Dortols: trouve son origine dans le latin hortus, devenu hortum en latin vulgaire, puis ort en ancien occitan. Ce dernier a donné ortols sous une forme dérivée, avant de subir une altération phonétique au XIVe siècle pour devenir dortols, désignant littéralement un ruisseau irriguant des jardins, des terres cultivées.

Jonquari seu Salsoyrari: Ce toponyme évoque la présence de terres marécageuses, notamment des jonchaies (jonquari) et des sansouïres (salsoyrari), comme celles que l'on retrouve dans la combe Labit et les plaines inondées.

Pueg Rog: Le nom de ce pech (pueg) provient de la couleur rouge/ocre des terres que l’on trouve le long des falaises mortes (rog, dérivé du latin ruberum).

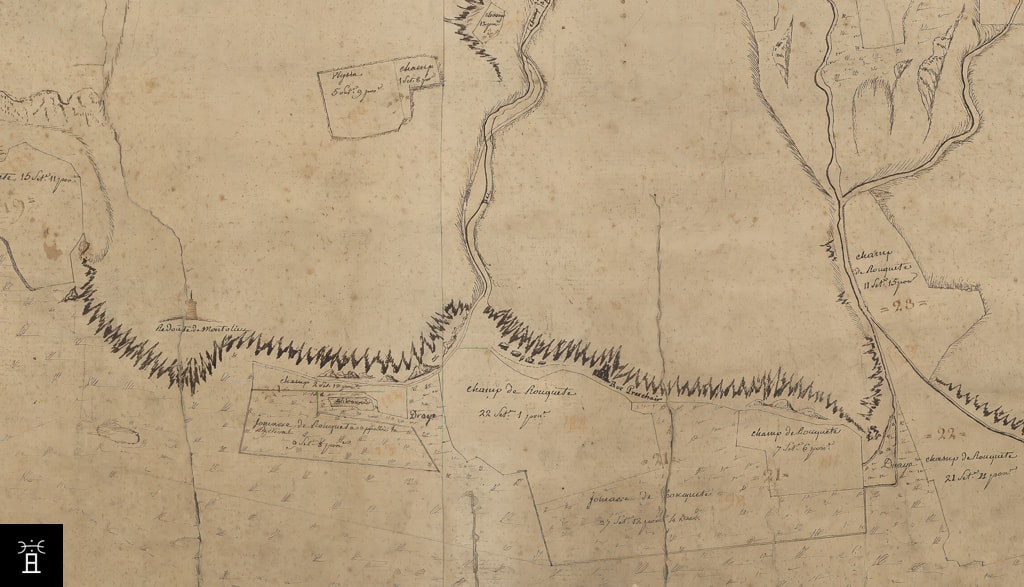

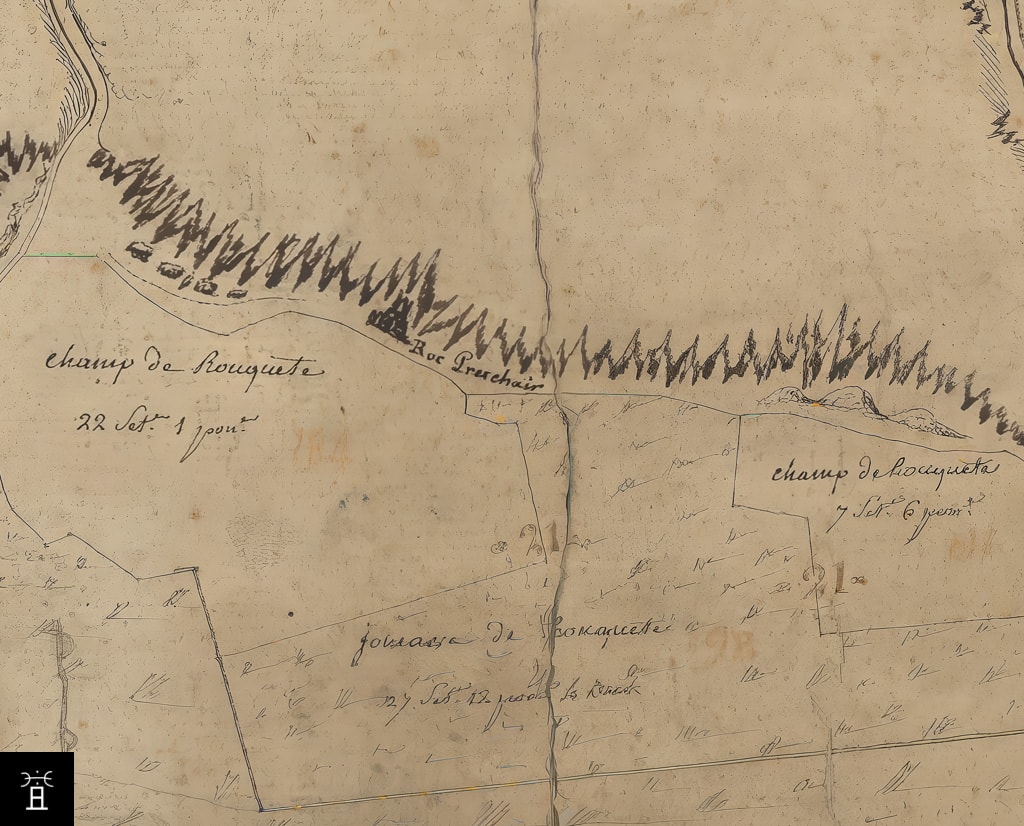

Les premières cartes détaillées de ce secteur sont postérieures au XVIIe siècle, notamment le Plan Barthes (côte 6723, 1774-1784). Leur toponymie témoigne de l’évolution du paysage, marquée par l’apparition, entre la fin du XVIe et le début du XVIIe siècle, des domaines Rouquette et Vires, dont l’influence se manifeste dans les noms de lieux tels que les recs de Vires et de Rouquette ou le plateau et les joncasses éponymes, remplaçant d’anciens lieux-dits.

L'ancienneté des toponymes femme morte

Est-il possible de trouver un schéma toponymique récurrent en confrontant Femna Morta à d’autres lieux du Languedoc portant le même nom. Cette démarche permettra peut-être d’éclairer son origine, sa formation et sa potentielle intégration dans un modèle toponymique plus vaste. La principale difficulté réside dans la disponibilité de sources médiévales comparables.

En Roussillon, ce type de toponyme, femna morta / la Dona Morta, est souvent associé à des sites naturels tels que ravin (corrècs), des zones de passage (colls) ou des plateaux (planals).

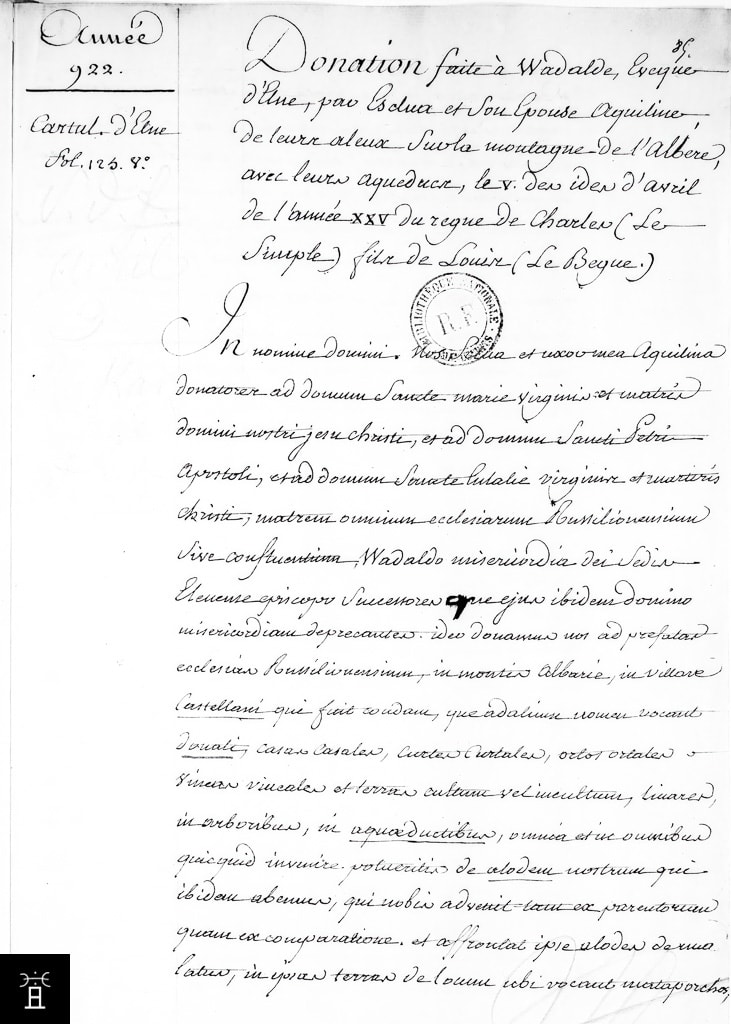

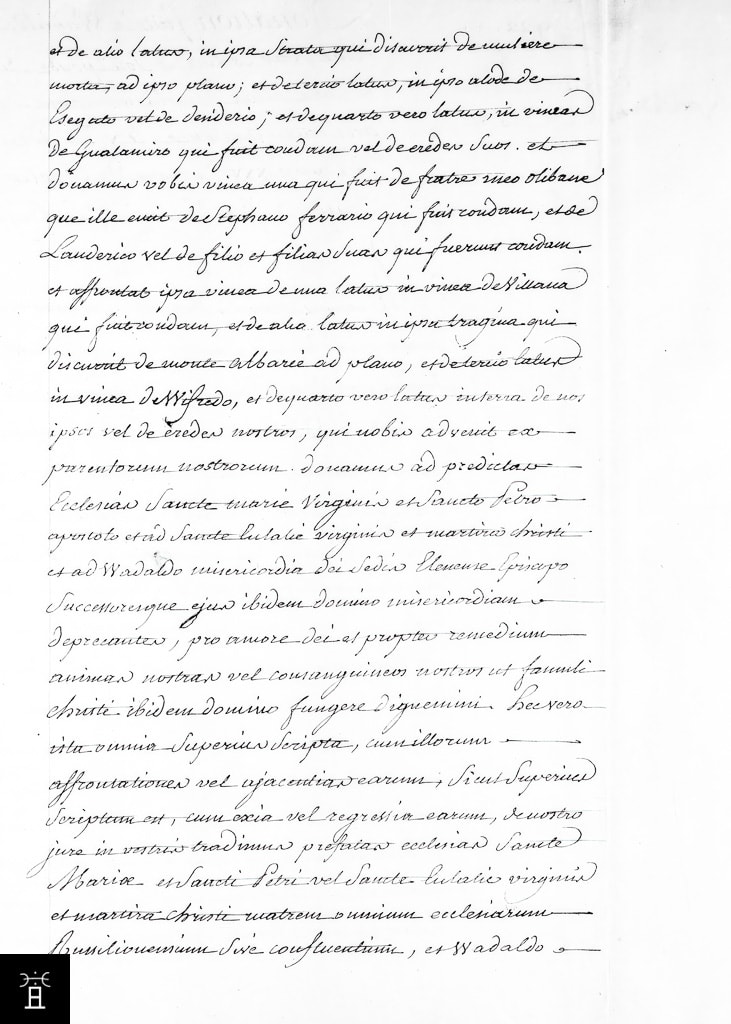

C'est aussi en Roussillon, que l'on trouve la plus ancienne attestation de cette appellation, datée de l’année 922, quatre siècles avant notre toponyme de la Clape. Elle est mentionnée dans le cartulaire d’Elne sous la forme muliere morta, Elle apparaît dans un acte où un certain Esclua fait don à l’évêque Wadalde d’un alleu situé au Vilar, autrefois appelé Castellà et également connu sous le nom de Donat, dans la montagne de l’Albère. Les limites de cet alleu sont précisées: le lieu-dit Mataporcos et la route reliant la Femme Morte à la plaine (locum de Mataporcos et strata de Muliere Morta ad plano).

La localisation nous est inconnue ainsi que l'histoire attachée à ce lieu.

Copie Cartulaire d’Elne: Collection Moreau Tome 4 | XVIIIe siècle

Origine du toponyme: les hypothèses

Plusieurs théories ont été avancées pour expliquer l’origine de ce toponyme énigmatique. Nous analyserons les plus répandues et évaluerons leur crédibilité à la lumière des données historiques et géographiques du site.

① L'hypothèse d'une origine naturelle et paysagère: relief anthropomorphique

Une silhouette humaine se dessine-t-elle dans ce paysage de falaises mortes?

Sur cette portion de falaise, vestige du rivage méditerranéen oublié, le premier élément qui interpelle est un stack aux formes tourmentées et énigmatiques. Il se dresse, solitaire, défiant l’usure du temps.

Notre regard cherche instinctivement une forme en accord avec notre représentation de la mort: un corps allongé, gisant plutôt que dressé, des rochers étirés par l’érosion, figés dans un mouvement silencieux, une disposition évoquant une dépouille sur le sol abandonnée au temps.

Ou bien doit-on percevoir, dans ce promontoire immobile, la silhouette d’une femme debout sculptée dans la pierre, non pas disparue, mais figée dans un dernier élan, capturée par la roche elle-même, pétrifiée?

② L'hypothèse d'une légende oubliée: la pétrification

C’est dans ce contexte que naissent des légendes, mêlant deuil, trahison ou malédiction pour donner un sens au paysage. L’une des plus connues est celle de Niobé, rapportée par Ovide dans Les Métamorphoses (Ier siècle apr. J.-C.). On retrouve un motif similaire dans la Bible avec la femme de Lot (Genèse 19:26), changée en statue de sel pour avoir défié l’interdit divin.

Ces deux récits, bien que provenant de traditions culturelles différentes, ont en commun cette idée de transformation irréversible qui fige un destin dans la pierre ou le sel. Dans les deux cas, la pétrification dépasse la simple punition divine: elle inscrit la mémoire du personnage dans la nature, faisant de leur destin une leçon visible et intemporelle. Que ce soit dans le mythe ou dans le texte biblique, la pétrification traduit une rupture définitive entre le passé et l’avenir, une immobilité qui évoque tant la souffrance que la rétribution d’une faute.

Les légendes associées au toponyme La Femme Morte expliquent le paysage – dont la forme évoque une silhouette humaine – par des récits merveilleux ou tragiques mettant en scène la pétrification d’une femme.

Les légendes de pétrification en Languedoc au Moyen Âge reflètent une vision du monde où la nature et le surnaturel se rejoignent. Punition divine, tristesse infinie ou magie noire, elles offrent une explication symbolique aux reliefs mystérieux tout en transmettant des leçons morales et historiques.

À ce jour, aucune source historique ne confirme l’existence d’une légende transmise par tradition orale ou par écrit. Toutefois, le toponyme a peut-être contribué à ancrer les falaises et rochers dans l’imaginaire local, leur conférant une dimension mythique. Dans ce cas, ce n’est pas la légende qui a forgé le lieu, mais le lieu qui a engendré une légende.

③ L'hypothèse d'un avertissement, d'un lieu de danger

La proximité des fourches patibulaires est-elle un élément propre à justifier l'existence du toponyme femna mort?

Lieux de justice, les fourches patibulaires sont marquées d'infamie, craintes de la population, redoutées comme de mauvais endroits où la mort s’abat en châtiment.

Le toponyme Femme Morte serait-il le vestige d’un passé hanté par la mémoire des suppliciés, où la mort et l’infamie persistent, inscrites à jamais dans le paysage et l’imaginaire collectif?

Le lieu des fourches n'est pas mentionné dans l'acte de 1329, mais cela suffit-il à prouver une installation postérieure?

Carta de contradiction fayta per los cossols de Narbona a mayestre Raynaut Rocel, que se disia comessari deputat per mossen Johan Guitart a dressar forçat e metre bastos en lo termini del Lec. AA 99 1er thal. f 331

Avec le temps, ces fourches, qui bordaient autrefois le chemin de Gruissan à Saint-Pierre et marquaient la limite territoriale, ont disparu, effacées par l'oubli.

Une transaction du début de l'année 1345 mentionne l'opposition des consuls de Narbonne à l'installation futures de ces fourches par Raynaud Rocel, viguier de Béziers. Cela suggère qu'elles n'étaient pas en place en 1329, ce qui exclut leur rôle dans la formation du toponyme.

④ L'hypothèse d'un ancien fait divers: Connotation historique et superstitieuse

Écho d’un drame ancien conservé dans la mémoire locale sous forme de tradition orale, la figure de la femme morte incarne parfois le deuil d’une communauté. Qu’il soit né d’un fait réel ou façonné par le prisme du mythe, le toponyme confère alors au lieu une aura de mystère, oscillant entre histoire et superstition.

L'hypothèse selon laquelle un ancien fait divers serait à l'origine du toponyme n'est pas nécessairement incorrecte, mais elle peut être critiquée sur plusieurs points. En particulier, l'absence de sources attestant l'événement pose problème : sans trace écrite ni témoignage fiable, il est difficile de prouver qu’un drame ancien a réellement eu lieu et qu’il a influencé la toponymie. De plus, si des toponymes similaires apparaissent ailleurs sans qu’un fait divers précis ne puisse être identifié, cela suggère plutôt un processus toponymique récurrent, indépendant d’un événement particulier.

⑤ L'hypothèse de vestiges anciens liés à la mort

Dans son livre Dolmens et rites funéraires en Roussillon et Pyrénées nord-catalanes, Jean Abélanet émet l'hypothèse d’un lien entre le toponyme « Femme morte » (Femna Morta / Dona Morta), la présence de monuments mégalithiques et d'anciens marquages territoriaux.

Cette hypothèse repose sur l’association fréquente entre les mégalithes et la mort dans l’imaginaire collectif, ce qui pourrait expliquer leur dénomination. Au Moyen Âge, ils étaient souvent perçus comme liés au monde des esprits et aux rites funéraires. Leur interprétation variait toutefois selon les époques et les contextes culturels, oscillant entre vestiges d’un passé païen, objets de croyances et de superstitions populaires, et éléments progressivement intégrés dans le processus de christianisation.

Certes, des vestiges gallo-romains ont été mis en évidence, notamment à Rouquette. Toutefois, aucune trace de tumulus, de dolmen ou de sépulture n’étaye cette hypothèse en ces lieux.

Au-delà des ces hypothèses, l'étymologie du nom La Femme Morte offre également des pistes de réflexion intéressantes.

Approche Linguistique: Origine et évolution

L’étude des toponymes permet souvent de remonter aux racines historiques, linguistiques et culturelles d’une région. Parmi ces noms de lieux intrigants, Femna Morta suscite des interrogations quant à son origine et sa signification. Il est donc nécessaire d’examiner les différentes pistes quant à son origine toponymique afin d’en préciser le contexte d’apparition et d’en retracer l’évolution.

1er piste: la mort

Le mot occitan femna vient du latin fēmina, qui signifie femme. Son évolution phonétique s'inscrit dans les transformations typiques du passage du latin aux langues romanes.

Du latin à l’ancien occitan

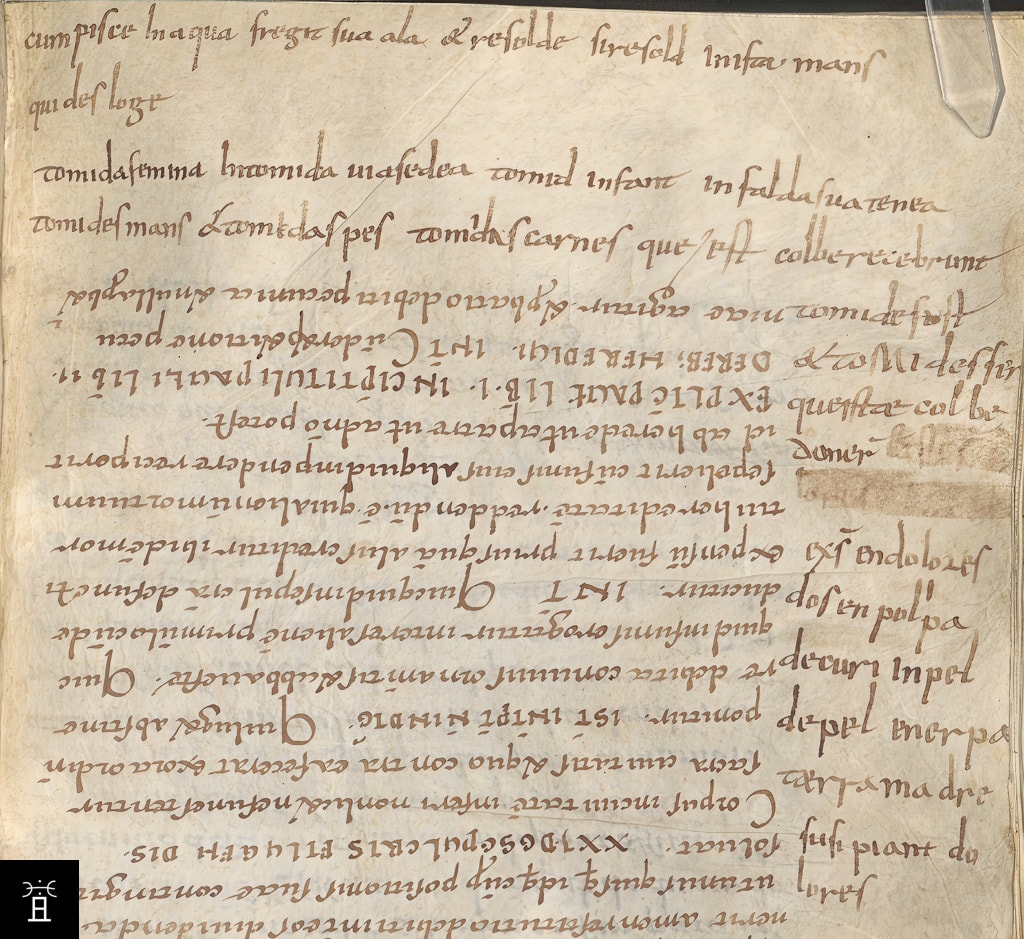

Le manuscrit 201, connu sous le nom de Bréviaire d'Alaric, daté du Xe siècle et conservé à la Bibliothèque du Patrimoine de Clermont Auvergne Métropole, relève principalement du droit wisigothique. Toutefois, en marge du feuillet 89v et à l'envers, il contient un détail singulier qui a retenu l’attention des historiens et linguistes: ce qui est considéré comme le plus ancien fragment de poésie en occitan.

On y trouve notamment l’usage du terme femina, qui témoigne de la continuité linguistique entre le latin parlé et l’occitan naissant, tout en illustrant les premières mutations lexicales de cette nouvelle langue.

Au Xesiècle, l’occitan utilisait encore femina pour désigner la femme, avant qu'il ne soit progressivement remplacé.

Tomida femina

in tomida via sedea

tomid infant

in falda sua tenea;

(…)

Le suffixe latin -mina subit une réduction phonétique courante dans l’évolution des langues romanes, aboutissant à -mna. Ainsi, la prononciation de fēmina évolue vers femna.

Dans l’ancien occitan (XIe-XIIIe siècles), la forme femna se fixe tout en coexistant avec des variantes régionales, comme femno, plus proche du provençal. Cette coexistence reflète les divers développements dialectaux de la langue d’oc.

Évolution ultérieure vers fennoDans certaines variétés occitanes, notamment en Provence et en Languedoc oriental, la nasalisation du m tend à s’affaiblir, entraînant une évolution de femna vers fenna ou fenno. Cette transformation est attestée dans plusieurs sources, dont la carte d’état-major du XIXe siècle mentionnant a fenno morto pour ce lieu du massif de la Clape.

(VIIIe-Xe s.)

(Xe-XVe s.)

Le mot occitan "morta" dérive du latin mortua, qui signifie morte.

Ce mot peut être pris au sens propre comme au sens figuré.

Il peut désigner une réalité physique (végétation, décès) ou porter une connotation figurée ou symbolique (terre infertile, lieu maudit).

2eme piste: le rocher

Une seconde hypothèse conserve la même origine pour femna, mais envisage une autre possibilité pour morta. Une autre racine a en effet été proposée : mor, morre, attesté au XIVe siècle et issu du bas latin mŭrru, que l'on retrouve en catalan sous la forme morro. Ce terme désigne, au figuré, une forme proéminente ou en saillie, pouvant notamment s’appliquer à un rocher (FEW VI, 3,231).

En occitan et en toponymie romane, morre est fréquemment employé pour désigner une montagne, une falaise ou un rocher proéminent. Selon cette hypothèse, l'association de femna et morre aboutirait au sens de « rocher de la femme », en cohérence avec l'usage fréquent de morre pour désigner une formation rocheuse proéminente.

On trouve également à proximité le toponyme Coumbo del Mauro, d’apparition plus tardive. Plutôt que d’y voir une origine ou référence sarrasine, on peut aussi y reconnaître cette racine mŭrr.

Cependant, dans l'évolution des langues et des toponymes, des influences locales ou des déformations phonétiques peuvent parfois brouiller l'origine exacte d'un mot et pourraient expliquer les altérations morre → morta et morre → mauro.

(Ve-VIe s.)

(VIIIe-Xe s.)

(XIIe-XIIIe s.)

(XIVe s.)

L’évolution de morre à morta ne suit pas une logique phonétique, mais pourrait être due à une relecture populaire du toponyme.

3ieme piste: les terres pauvres

Cette troisième piste, développée par Michel Prodel dans son livre Contribution à la toponymie de la Corrèze, explore l'hypothèse d'une altération de l'occitan afamar au XIIe siècle, dérivé du latin affamare, affamer, et associé au sens figuré à des terres pauvres (qui affament). Est-elle applicable ddans notre cas?

Cette hypothèse pourrait être rapprochée de la situation géographique de ce territoire, marqué dès le XIVe siècle par ses falaises mortes, sa proximité avec la mer – dont les eaux pouvaient le submerger – et la présence de terres marécageuses.

Ces zones humides, comme en témoignent les toponymes voisins – jonchaies et sansouïres (in dicto Jonquari seu Salsoyrari) – sont parfaitement identifiées. Toutefois, cette configuration, répandue sur l’ensemble du littoral depuis Pech Rouge, ne suffit pas à expliquer l’origine de ce nom dans ce contexte. Pourquoi aurait-on cherché à cultiver ici, sur des terres marécageuses?

Les lieux tels que décrit dans la transaction de 1345 (Id. 26 du carnet)

L’étonnant Roc Preschair au XVIIIe siècle: un toponyme singulier

Nous avons précédemment évoqué la carte de Barthes (côte 6723), datée de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Si certains lieux-dits, comme Pech Rouge, sont restés inchangés, d’autres ont vu leurs toponymes d’origine remplacés par des noms patronymiques. Cependant, le plus surprenant concerne le stack, qui y apparaît sous le nom de Roc Preschair. Cette appellation, aujourd'hui tombée en désuétude, ajoute une couche de mystère et suggère que le lieu a pu avoir différentes significations au fil du temps.

Le choix de cette dénomination reflète-t-il une volonté de faire disparaître le nom Femna morta, jugé négatif ou païen, ce qui impliquerait que l’ancien nom demeurait ancré dans l’imaginaire local?

Par ailleurs, le terme Preschair semble se prêter à deux interprétations distinctes, ce qui invite à nous interroger sur son évolution et sa signification.

La raison religieuse

La première qui semble la plus probable, le rattache au latin praedicare, qui a donné prechier en vieux français et preschar en occitan. Elle correspond à une réinterprétation chrétienne des noms des formes naturelles jugés inappropriés, inquiétants ou contraires aux sensibilités dominantes.

La raison descriptive

Une autre interprétation pourrait s’appuyer sur l’étymologie de l’occitan eschair, un terme agraire désignant un angle droit ou une équerre. Par extension, ce mot pourrait également évoquer un relief angulaire.

(Latin tardif)

(Ancien occitan)

(Occitan médiéval)

(Occitan moderne)

Quelle que soit son origine, religieuse, en associant la forme du roc à un lieu de prêche, ou plus simplement descriptive, en soulignant un aspect angulaire, ce nom traduit une réinterprétation du paysage et la volonté de donner une nouvelle signification aux formes naturelles. Il apporte un élément déterminant sur ce qui a servi de point d’ancrage à l’origine du toponyme Femna Morta.

Conclusion

Parmi toutes ces hypothèses, laquelle semble la plus vraisemblable, et sur quels éléments nous appuyons-nous pour justifier notre choix?

L’interprétation du relief anthropomorphe apparaît comme la plus vraisemblable pour plusieurs raisons. Contrairement aux hypothèses fondées sur une tradition orale incertaine ou sur une explication linguistique peu courante, elle repose sur une analyse descriptive du paysage, simple et logique.

En l’absence de traces d’un événement tragique ou d’une légende ancienne justifiant l’origine du nom, cette explication s’impose naturellement. De plus, l’hypothèse de la terre stérile semble moins convaincante, et il paraît peu réaliste qu’un glissement métaphorique ait conduit à une interprétation anthropomorphique.

L’explication par le relief présente donc l’avantage d’être claire, durable et en accord avec le mode de formation de nombreux autres toponymes. Ce raisonnement est par ailleurs renforcé par le changement de nom du roc au XVIIIe siècle.

Ainsi, faute d’éléments solides en faveur d’une autre hypothèse, celle du stack anthropomorphe, dans lequel les anciens habitants de la Clape croyaient discerner une silhouette féminine, demeure la plus cohérente et plausible et c’est ce rocher qui a donné son nom au lieu.

Il reste à préciser l'épithète, est-ce mortua ou mor?

Au regard des développements précédents, le glissement de mor → morta semble difficile dans notre contexte. Il en résulte donc inévitablement que la seule conclusion possible est mortua → morta, avec tout ce que cela implique en matière de ressenti, de mythe ou de croyance.